对于思念,《诗经》中描述的是那种悠然的辗转反侧,那是寤寐思服,心中的思念像波澜般起伏。然而,在陕北民歌里,思念则变得更加贴近日常,它通过朴实的歌词表达了情感的真挚:“它是一碗碗那谷子儿,两碗米,面对面睡下还想那你呀。”这两种描写各自独立,却又各有韵味,前者让人感受到求而不得的无奈与翻来覆去的思绪,而后者则显得更为实际和温暖,思念化作了平凡生活的一部分。陕北的歌曲质朴直接,这与朱生豪写给宋清如的那句情话“醒来觉得甚是爱你”有异曲同工之妙,但陕北的汉子们则用歌声将情感释放得更加直接。

那些因各种原因来到陕北的人,即便他们来自四面八方,许多年后回想起这片被许多人看作荒凉且空旷的黄土高原,心中依然涌动着复杂的情感。这片辽阔的土地,虽然并不富饶,但却承载了他们与这片土地上人物和事物之间的千丝万缕的联系,仿佛每一段记忆都深深扎根其中,久久不能忘怀。许多人在回忆起这片土地时,总会不自觉地吟唱:“走不尽的黄土地,喝不够的是高粱酒,忘不了的是家乡话,唱不够的是信天游”。

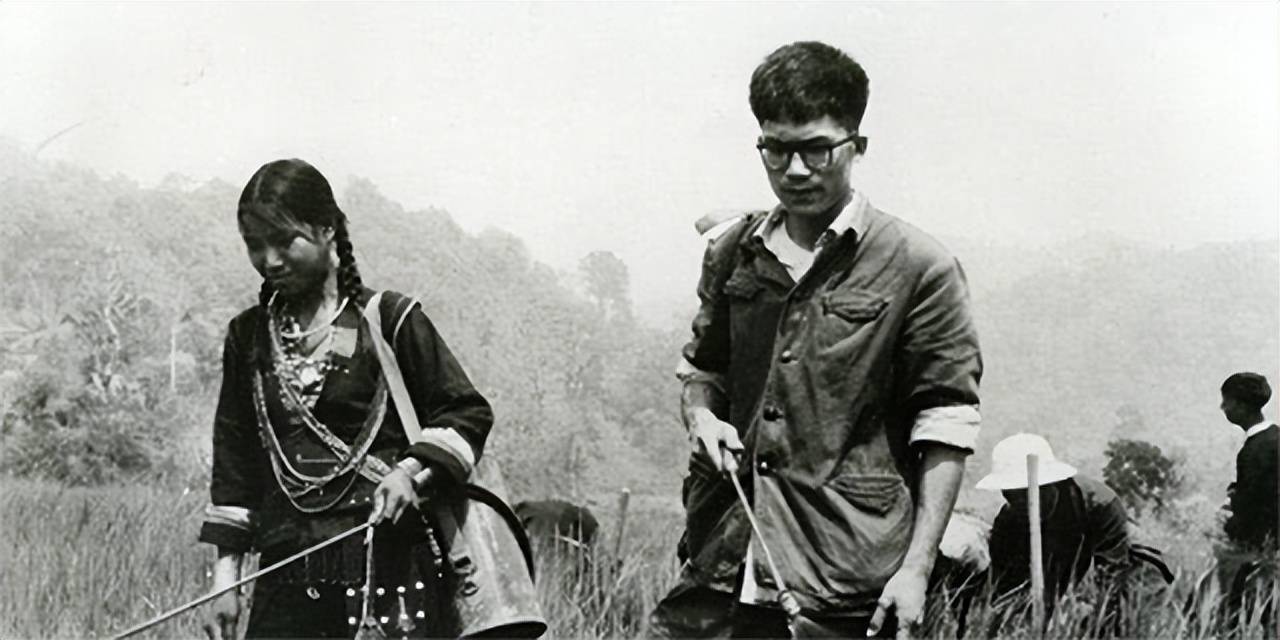

1969年1月,王文轩带着青春与梦想从北京出发,踏上了前往陕北延川县井家沟大队的路程,开始了他的插队生活。这段旅程对于所有人来说,都是未知的冒险,他们既有忐忑不安,也有期待与憧憬。当时的王文轩,并不知道他即将面对怎样的艰难困境。

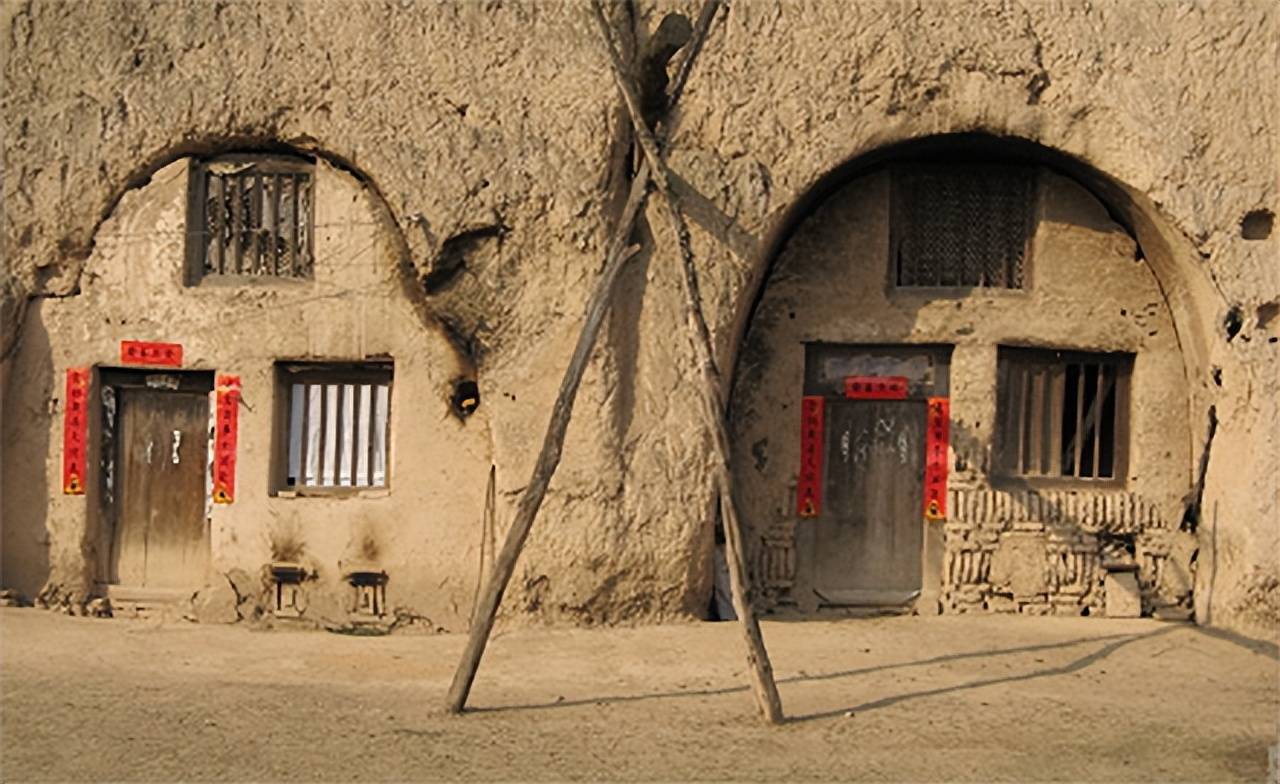

经过了四天三夜的漫长旅途,这支由十几名知青组成的插队小队终于抵达了延川县的水井家沟大队。一到达这里,便开始了繁杂的安排工作。五名女知青被临时安置在当时五队队长井绪武家的一个土窑洞中。如今,土窑这种居住方式对于许多人来说可能已经陌生,但它曾是黄土高原上无数人家赖以生存的住所。许多陕北的居民一生都在这样的环境中度过,土窑为他们提供了温暖和庇护,是黄土高原地区最常见的传统居住方式。

土窑是由黄土夯实而成的半地下式建筑,通常只有一个小小的门洞和一个烟囱。它的保温性极好,能够抵挡外界的寒冷,满足人们日常生活的需求。当时,很多家里有婚事的陕北人,会在家中为子女建造一座土窑作为婚房,门上贴着红对联,院里摆上炉灶,做着地方特色的荞麦面饸饹,热热闹闹的气氛充斥着家里每一个角落。井队长将这些知青安置在自家土窑中,可以说是对他们非常照顾了。

而这也正是当时陕北知青们的常见生活条件,他们中的大部分人都住在老乡家的空闲窑洞里,或者是知青点的集体窑洞里。有时,甚至需要和老乡或其他知青共用一个窑洞,挤在同一张土炕上。王文轩一行的男知青们便是这样,他们被安排在了靠近牛棚的一座破旧窑洞里。因为年久失修,这里通风差,卫生条件自然也不好。对于这些来自大城市的年轻人来说,这样的居住条件显然是超出了他们的预期。他们曾经料想到会有艰难的生活条件,却没想到会是这样简陋的环境。

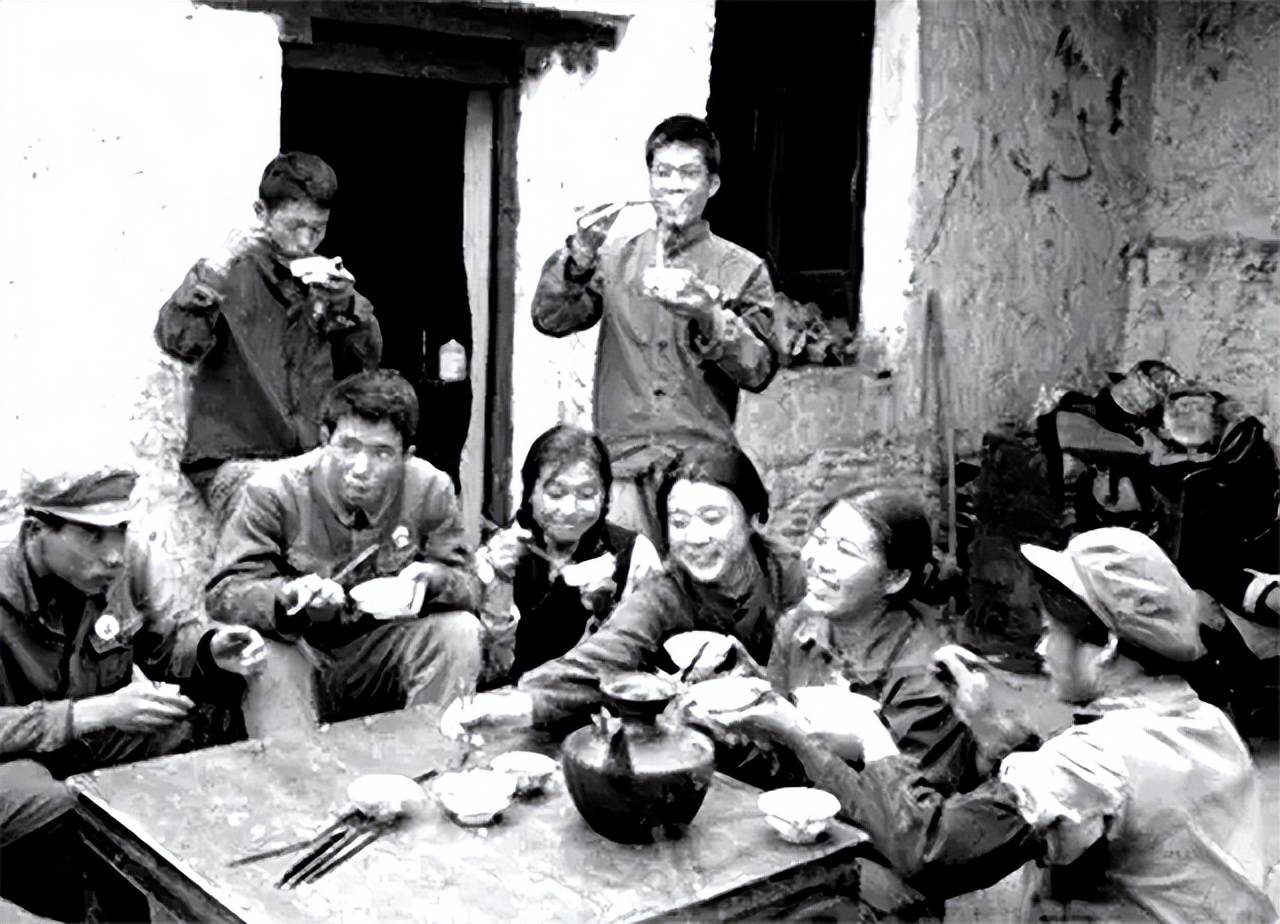

然而,这只是他们面临的第一道挑战。接下来的日子,他们将遇到更为严峻的考验。第二天,知青们迎来了他们的“第一顿饭”。在那个战乱给人民生活带来深刻影响的年代,能吃上一顿饱饭是无比珍贵的事情,尤其是在陕北这样粮食产量低的地方。这里的主食多以玉米面、高梁面、小米等粗粮为主,偶尔会掺杂着萝卜缨、米糠等替代品。至于蔬菜,更是稀缺,几乎只能吃土豆、胡萝卜以及一些腌制的蔬菜。每逢节日,才有机会享受一些荤腥。

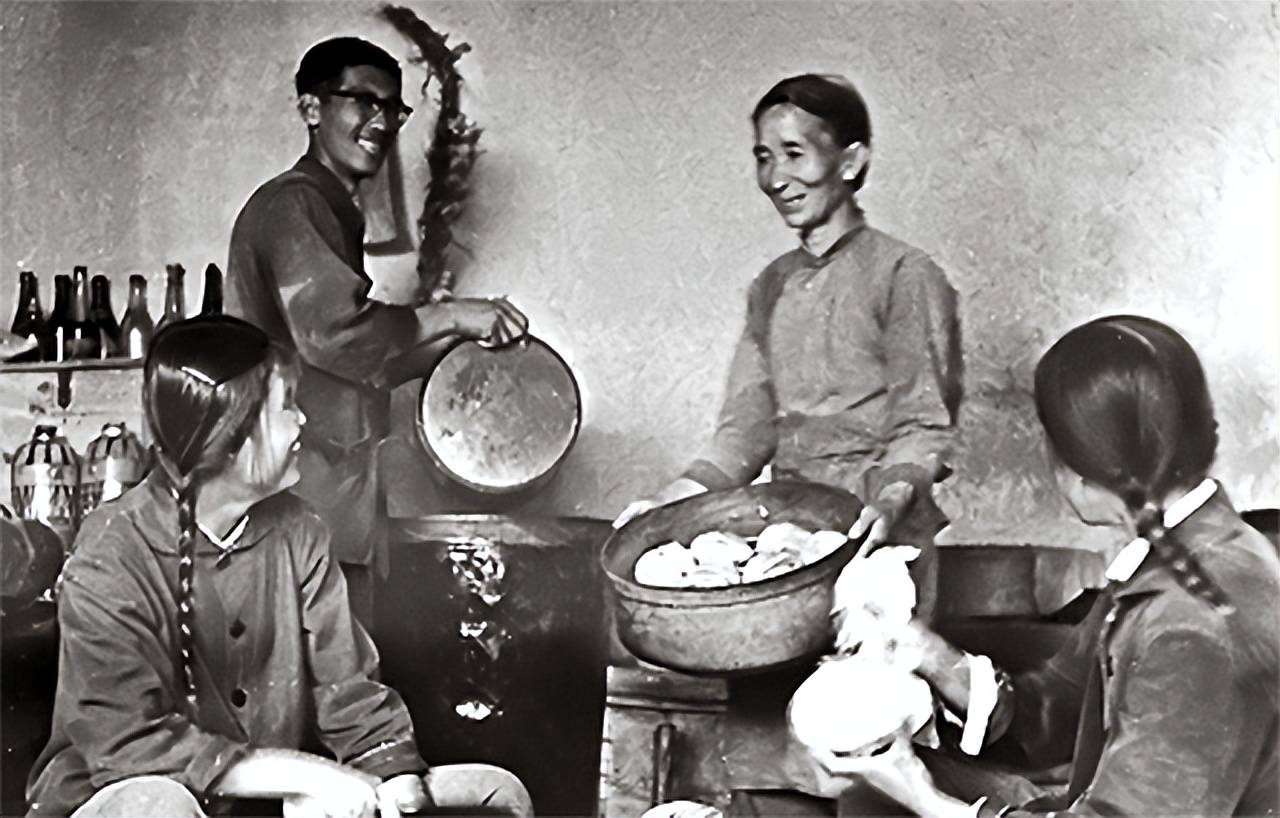

尽管如此,井队长和他的家人还是尽力为这些从城市而来的知青们准备了一顿热乎乎的饭菜。为了照顾这些陌生的年轻人,井队长不仅清理了窑洞,还重新搭建了灶台,并在供销社购买了大铁锅。这一切的准备工作,确保了知青们能够正常开始生活。虽然井队长并不擅长做饭,但他把这一切交给了妻子和15岁的侄女井巧英来打理。

尽管15岁的年龄在现代看似正是读书的年纪,但在当时,农村的姑娘们早已学会了做家务和烹饪。井巧英为了款待这些知青,拿出了她从小磨练的厨艺。晚饭时,新鲜出炉的玉米面馍馍,炖土豆、炖水萝卜豆腐,还有咸菜和辣酱,整锅菜汤香气四溢。这一顿饭虽然简单,但却充满了浓浓的乡土气息,让王文轩和其他知青感受到了来自陕北人的热情。井队长不停地劝大家多吃,而井巧英则在一旁忙碌着,不时为每个人添菜添汤。王文轩看着她忙碌的身影,心中不禁泛起了几分温情。

回想起那晚的饭菜,王文轩依旧记得,那并不丰盛的玉米面馍馍,依然是他吃过的最美味的一餐。他吃了三个馍馍,两大碗菜汤,心中满是温暖与满足。虽然物质并不丰富,但人与人之间的真挚情感却是最宝贵的。王文轩和其他知青们并不愿享受特殊待遇,他们带着一种为国家奉献的心情来到乡村,也与当地人分享着他们的零食和糖果,而这种分享无形中拉近了彼此之间的距离。

然而,生活的考验并未就此结束。接下来,这群来自城市的知青将面临的,将不仅仅是吃饭和居住问题。如何融入这个陌生的农村生活,如何适应农田劳作,将是他们真正的挑战。