引起脑梗的因素很多,但最重要的有9种,其中3种因素是不可改变的,另外6种是可防可控的。

不可改变的3大因素

1、男性性别

(中青年阶段男性比女性更容易发生心脑血管病)

国内2003年进行的全国18省市23家医院住院脑卒中患者的调查结果显示,18-45岁青年脑卒中患者中男性占70%以上,危险因素占前三位分别是高血压、吸烟和饮酒,而在我国传统习惯和文化背景下,青年女性吸烟和(或)饮酒大大低于青年男性,也证明青年女性脑卒中发病率低除了雌激素的保护作用外,良好的生活习惯有着重要的作用。

2、家族遗传史

(父母有心脑血管病的人比其他人更容易发生此类疾病)

大动脉粥样硬化性脑梗死和脑出血有明显的家族聚集性,遗传因素是导致家族聚集性发生的重要原因之一。相关研究结果显示:大动脉粥样硬化性脑梗死组一、二级亲属遗传度分别为44.91%及18.81%,脑出血组一、二级亲属遗传度分别为 51.00%及38.75%,两者都低于60%,属中度遗传。

3、年龄因素

(年龄越大越容易发生心脑血管病)

年龄作为心脑血管的单一易患因素是不可干预的,冠心病、高血压病和脑卒中均随年龄的增长而增加,40岁以前患病率较低,40岁以后,每增加10岁其患病率约递增1倍,40、50、60岁三个年龄段发病比率约为1:2:4。其死亡率也随年龄增长而上升。

以上3种因素与生俱来,我们没办法改变。可防可控的6种因素包括

1、高血压

我国有80%的脑血管病与高血压有关,其中86%的脑出血和71%的脑血栓病人有高血压病史。无论收缩压或舒张压升高,脑中风的发病危险均呈直线上升关系。有研究显示,收缩压每升高10毫米汞柱,脑中风的发病危险就会增加49%,而舒张压每升高5毫米汞柱,脑中风的发病危险就会增加46%;收缩压每下降5~10毫米汞柱或舒张压每下降2-5毫米汞柱,脑中风发生危险将减少30%-40%。这里要强调两点:降压不能过快、过度,应缓慢进行;切不可睡前服降压药,以免导致缺血性脑中风。

2、高血脂

目前相关检查有总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇(“好胆固醇”)、低密度脂蛋白胆固醇(“坏胆固醇”)四项,任何一项不正常都属于血脂异常。血液中“坏胆固醇”过高,可以沉淀在动脉血管壁,逐渐形成斑块,引起动脉粥样硬化,使动脉血管狭窄,造成血流不畅。血脂异常也可促使血液黏稠度增大,使血液凝固倾向增加。这些都是脑中风的危险因素。

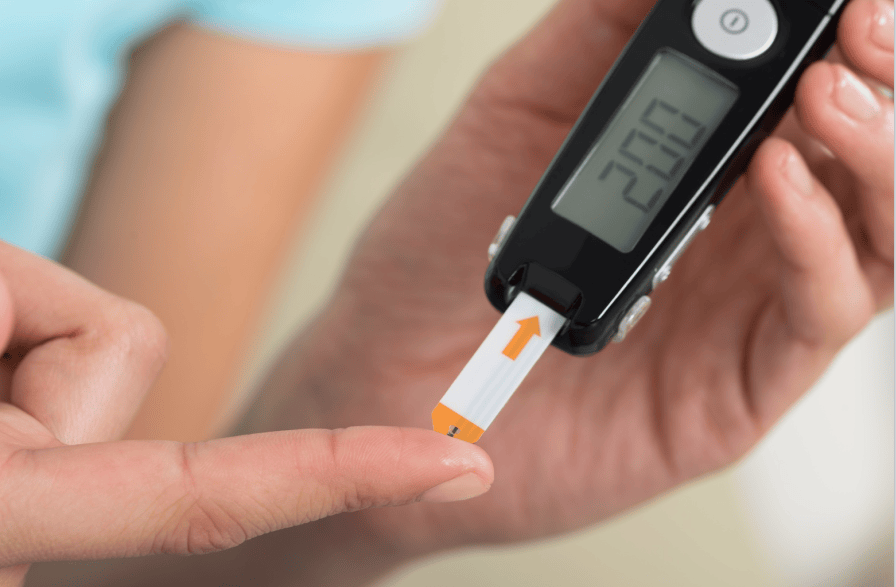

3、糖尿病

糖尿病引起脑中风的风险是非糖尿病的5倍。据国内报道,2型糖尿病脑血管病发病率为17.3%。 在糖尿病患者的死因中,脑中风约占10%。临床观察表明,60%~80%的2型糖尿病合并高血压。糖尿病存在胰岛素相对或绝对不足,导致糖基化而损伤动脉内皮细胞,造成血管内膜粥样斑块形成,易引起血管狭窄。另外,长期糖尿病使脑血流量的自身调节受损,局部脑血流量下降,血小板黏附力增强,促使血小板凝聚,红细胞变形能力减弱及聚集性增强,使血液处于高凝状态,导致脑中风发病。

4、吸烟

香烟中的尼古丁进入血液会直接导致小血管收缩,使血管痉挛阻力增大,血压升高;烟雾中的一氧化碳进入血液,可使红细胞降低或丧失运输氧气功能。长期大量吸烟可造成低氧、缺氧、代谢性酸性产物增加,造成血管壁损坏,红细胞聚集性增强和血小板黏附性增加,引起血液黏稠度升高,是促成脑血栓形成的独立危险因素之一。

5、体力运动过少

运动能有效控制脑中风的多种危险因素,如高血压、糖尿病、肥胖等,并能降低血浆纤维蛋白原水平及血小板凝聚功能等。

6、持续精神紧张、思想压力大、睡眠障碍

研究显示,个体在面临负性生活事件时易产生持久而明显的消极情绪,使得体内儿茶酚胺的分泌增多,血管收缩,血小板聚集作用增强,血液粘稠度增加,促使脑血管梗塞。

这6种因素多是后天形成的,与不健康的生活习惯有密切关系。因此,只要我们采取健康生活方式就能大幅度减少上述各种危险因素的出现。出现这6种危险因素后,只要我们积极治疗,也可以显著降低发生心脑血管病的风险。