“我血压高,夏天一热就头晕,家里人让我多喝水多吹空调,这样对不对?”

说这话的是个退休十年的老司机,血压控制得还算稳定,但一到天气热的时候就心里没底。他不太信网上那些说法,更愿意听医生怎么讲。

问题是,说法太多,有的让补水,有的又说水喝多了容易中毒,他也分不清哪个是真。

夏季是脑溢血发作的高发期,不少人以为只有冬天血管收缩才危险,忽略了炎热天里的另一个致命诱因——血压波动幅度加大。

高血压的老人,身体调节能力下降,任何外界刺激都可能打破内稳态。

出汗、脱水、受热、忽冷忽热,这些变化表面上没啥,但对一个本来就脆弱的循环系统来说,就是压力堆叠。脑溢血往往不是一个单一因素导致的,而是多重细节叠加的结果。

水到底该不该多喝,这是个老问题。对高血压老人来说,关键不在“多”或“少”,而在“准”和“稳”。水是调节血液黏稠度的直接手段,但喝法不对,反而添乱。

很多人等口渴再一口气灌下去,这是最糟的方式。

这个年纪的人,肾功能普遍不如年轻时,瞬间大量水分摄入,会增加心脏负荷,导致肺循环压力上升,诱发气促、胸闷,严重时甚至急性心衰。

正确的做法是分散式补水,每次一两口,早中晚固定时间喝。不等渴也不强灌。白开水是最合适的选择,不加糖、不加电解质粉。

很多老年人爱喝凉茶、绿豆汤、功能水,其实都可能掺入不必要的成分,增加代谢负担。有些含钠的“矿泉水”看起来健康,但钠离子摄入过多也会导致水钠潴留,加重血压波动。

补水还有一个隐藏的细节是饮食结构,如果吃得太咸,就算水喝得够,血压也容易波动;如果饮食太清淡,电解质失衡也会出问题。

所以光靠水是调不了平衡的,要整体饮食配合。最常见的问题是夏天没胃口,老年人只吃水果或稀饭,一天下来身体缺钠缺钾,血压反而不稳。

补水之前得看整体营养状态,这是很多人忽略的盲点。

空调是另一个绕不开的问题,很多人以为开空调就能降温避险,但空调风一旦直吹身体,问题可能更大。

尤其是老年人躺在床上或坐沙发上,一动不动地吹着冷风,很容易诱发血管收缩,出现局部循环障碍。特别是颈部、背部被冷风长时间袭击,会导致血压短时升高甚至急剧波动。

空调房的湿度普遍低于室外,这也会加速体表水分蒸发,造成隐性脱水。人在不知不觉中身体就进入一种“低水量”状态,血液变得粘稠,血管壁承压更大。

这个时候如果再有一个诱因,比如情绪激动、猛起身、洗热水澡,都可能触发血管破裂,导致脑出血。

有些人住在高层,白天不开窗,只靠空调循环空气,结果反而把自己困在了一个封闭的风险环境里。

更需要注意的是温差变化,不少人从外面高温下进屋子,立刻站在空调出风口冲凉,这种温差骤变对血管是极大的刺激。

高血压人群的血管弹性下降,本身就难以快速适应温度变化,这种行为等于是拿身体做极限测试。

反复多次,血管内膜容易受损,增加血栓风险。一旦血压不稳又有血管微损伤,脑出血就不远了。

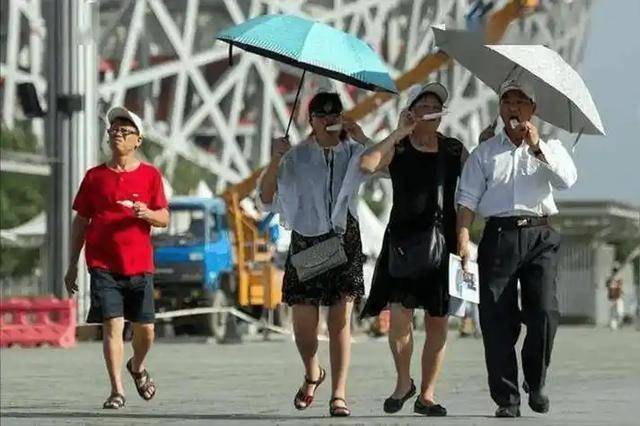

很多老年人习惯早起买菜或下午散步,但在高温季节,这些原本健康的行为也可能变得危险。上午10点到下午4点之间,气温高、湿度重、空气质量差,是最容易引发脑溢血的时段。

这个时间段外出,哪怕只是几百米,也足以让身体的调节系统吃不消。

老人往往不觉得自己累,觉得走走挺好,但心率、血压早就已经在暗中飙升。皮肤出汗、呼吸加快、心跳紊乱,是很多人忽略的信号。

更何况,夏天街道反射热量强,有些地面温度能超过40度以上,脚底传导热量上来,全身散热受阻,身体核心温度快速升高。

如果这时候没有及时补水或者找到阴凉地方休息,身体就会进入热应激状态,激活交感神经,进一步升高血压,导致脑部小动脉压力骤升。

真正的解决方案不是完全不出门,而是选对时间和方式。早晨6点到7点半,或傍晚7点以后,是相对安全的时间段。

但也不是说这个时间就完全安全,要看天气是否闷热、空气是否流通,有无热浪预警等。

穿着要宽松、透气、颜色浅,头部要防晒,带水出门,定点休息,绝不能图快。出去锻炼要慢、稳、短,绝不能一口气走完。

这些细节看起来都不严重,但往往就是这些容易被忽略的点,成了压垮老年人健康的最后稻草。

不是身体一下垮掉,而是连日高温中,水喝得不对、风吹得太狠、出门选错了时间,一点一点耗光了身体的调节能力。

一旦出现头晕、视线模糊、恶心、单侧肢体无力、说话含糊,就已经不是预防阶段了,那是急救时间窗口,分秒都不能耽误。

长期看,要想在夏天不出事,靠的不是吃什么药,而是对每一个生活习惯重新校准。不该用经验主义去判断身体的承受力。

年纪到了,身体对温度、水分、环境的适应力在下降,不变的是逻辑——一切要给身体多留一点余地,不走极端,不挑战阈值。