“你说,洗澡跟心脏病真有关系吗?这也太玄了吧?”

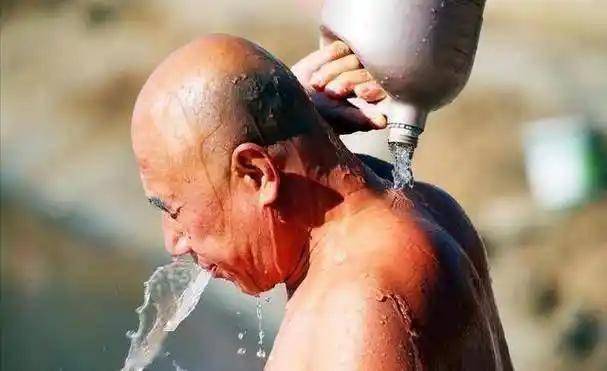

问话的人是个六十岁出头的退休油漆工,腿脚硬朗,性子直爽,他坐在体检中心外的长椅上,手上捧着一瓶温水,语气里带着一种不以为然的调侃。

医生刚才只是随口提醒了一句“洗澡要注意方式”,这话他琢磨了一路,终究还是忍不住说了出来。

很多人都和他一样,觉得洗澡不过是再日常不过的小事,哪怕心脏不好,最多注意下别滑倒。其实问题就出在这里:人们对“洗澡”这件事过于熟悉,以至于它带来的风险反而最容易被忽略。

尤其对心血管功能偏弱的人群来说,洗澡的每一个动作,每一次水温的变化,每一次体位的调整,背后都隐藏着身体应激的连锁反应。

先从吃饭这件事说起,很多人习惯早上空腹洗澡,或者饭后马上冲一把热水澡,图的就是一个“舒服”。

但空腹状态下,血糖偏低,容易出现低血压、头晕,而热水会让外周血管扩张,进一步加剧血压下降。

餐后立即洗澡则是另一种隐患,进食后,身体会优先把血液集中供应给消化系统,这时候若是突然洗澡,皮肤与水温接触导致的血流分配改变,会让原本就吃力的心脏更加不堪重负。

许多研究指出,餐后30分钟内洗澡者中,发生心律异常的概率明显高于常规时间洗澡的人群,这个时间窗口内,身体正在进行复杂的能量调配,强行打断,只会制造新的麻烦。

说到水温,很多人误以为洗得热一点“通血路”,尤其在冬天,热水澡几乎成了取暖方式的一部分,可真相是,水温越高,身体表层血管扩张得越快,导致内脏器官短时间内相对缺血。

对心脏来说,这种突然的“血流大搬家”简直是负担爆表,冷水澡也不是好选择,特别是在清晨或者运动后,冷水会导致外周血管迅速收缩,血压飙升,心脏为了维持循环压力,会突然加快跳动频率。

研究表明,室温低于15度时洗冷水澡的人,其心源性猝死发生率比在温暖室温中正常洗澡的人高,且心率不齐是最常见的前驱现象。

动作幅度大也是一个隐患点,很多人洗澡喜欢用力搓背、甩头或者弯腰起立频繁,这种看似平常的动作,对心脏弱的人来说却是重负。

人在沐浴过程中,体温升高、出汗增多,如果这时再进行剧烈体位变化,容易导致短暂性低血压甚至晕厥,尤其是站立状态下头部猛一低下或抬起,可能会诱发短暂脑供血不足。

洗澡时间太长,看似只是“多享受几分钟”,实则也是对生理系统的挑战,水汽弥漫会使人周围氧气浓度降低,加之长时间站立和热水包裹导致出汗增多、电解质流失,对心脏的泵血功能是个双重考验。

心功能偏弱的人,可能在这十几分钟内心率持续升高,心输出量却跟不上,这种“供不应求”的状态最容易引发心律紊乱、乏力、头晕、甚至休克。

有研究显示,超过20分钟的淋浴对心功能不全者而言,是一种高风险行为,尤其当水温高于40度时,心率平均增加,心脏射血分数却减少。

这些风险,之所以常被忽视,是因为洗澡被认为是放松的代名词,但这其实是一种认知偏差。

身体在放松的感觉之下,可能正在默默承受压力,尤其是那些看不见的内部系统,身体不是机器,每一次应激反应,都会在血管内壁、神经反射中留下微小的痕迹。时间长了,这些痕迹就变成慢性疲劳和功能下降的证据。

另一个更少人注意的点,是环境湿度对心血管系统的影响,洗澡时,浴室通常密闭,湿度剧增,空气中氧气含量相对减少,这种情况下,心脏需要更多努力来维持全身供氧。

而心脏本身却可能因为氧气不足而出现“供血饥饿”,特别是当心肌本来就缺血时,这种矛盾状态下,最容易触发心绞痛甚至心梗。

反过来说,长期处于干燥低湿度环境的人群,心血管系统却往往更加稳定。

所以问题并不只是洗澡方式不当,而是我们对身体状态的感知过于迟钝,对水、温度、湿度这些微观环境因子几乎没有防备心。

大多数人更习惯追求心理层面的舒适,却忽略了生理系统的边界,这不是健康意识不够,而是身体反馈过于温柔,不足以引起警惕。

洗澡这件小事,其实是一场精密的生理调节测试,水一开,温度一变,身体的每个细胞都被动员参与。而那些本来就有功能障碍的系统,就可能在这个过程中暴露缺陷,任何一个健康行为的反效果,往往都是从轻视开始。

那如果一个人心脏功能本就偏弱,那有没有什么“预热机制”,可以在洗澡前降低风险,让身体逐步适应这个过程?

有,一个非常有效却常被忽视的办法,就是在洗澡前先进行5分钟的干擦,使用毛巾轻柔地擦拭手臂、脖子、胸口、后背,直到皮肤略微发热。

这一动作有助于启动皮肤血液循环,使血管扩张逐渐进行,避免热水接触时带来的突发反应,同时,还能让交感神经系统提前进入调节状态,增强心血管的应变能力。

真正的健康,并不只是依靠药物和仪器来延续功能,而是靠日常每一个微动作,来延长系统的稳定运行时间,理解了这一点,再看洗澡这件事,就不会那么掉以轻心了。