前言

在越南战争结束之后,男人们终于不用再上战场,可是没有想到女人们的灾难开始了。

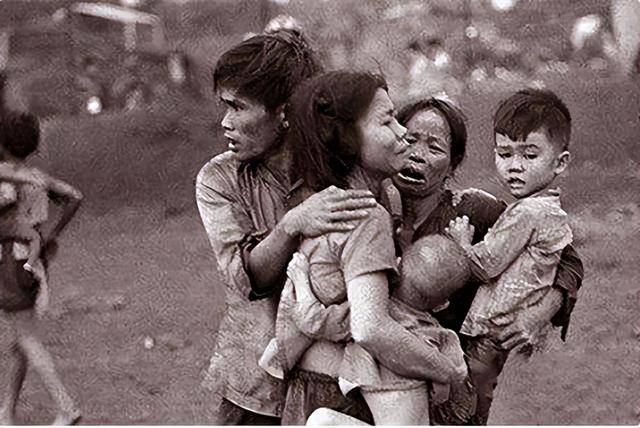

战争中大量的男性牺牲,导致男女比例跌严重失调,胡志明市的街道上,随处可见戴着白花的寡妇。

而河内的会议室里,官员们正起草一份特殊国策,“用女人的子宫重建国家”。

越南之殇

自1955年起,美军及其盟友对越南发起了长达20年的战争,在这期间约250万兵力,将这片土地变成了人间炼狱。

整整800万吨炸弹如雨点般倾泻而下,换算下来每平方公里的落弹量,竟是广岛原子弹破坏力的3倍!

这场战争直接导致越南200多万军民伤亡,据统计,战后越南男女比例一度失衡到惊人的1:7,街头巷尾随处可见失去丈夫的寡妇。

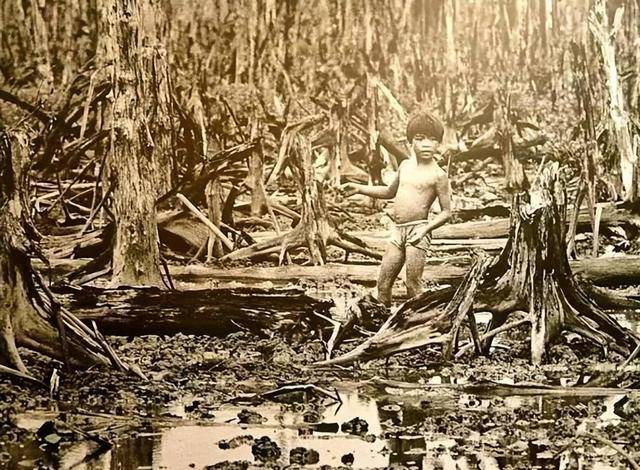

更致命的是美军实施的"橙剂计划",这种化学毒剂被大面积喷洒在越南的丛林和农田,橙剂不仅让农作物大片枯死,更悄然渗入食物链。

许多越南人食用了沾染毒素的粮食后,身体出现各种病变,更可怕的是这种伤害直接遗传给下一代。

战争结束后,越南新生儿中畸形儿数量飙升至300多万,这些孩子从出生就面临着病痛折磨,家庭也陷入了无尽的痛苦。

当时的越南百废待兴,重建家园需要大量劳动力,可国内却面临着严重的人口危机,为了快速恢复人口,越南政府不得不采取一系列极端政策。

国家征用子宫

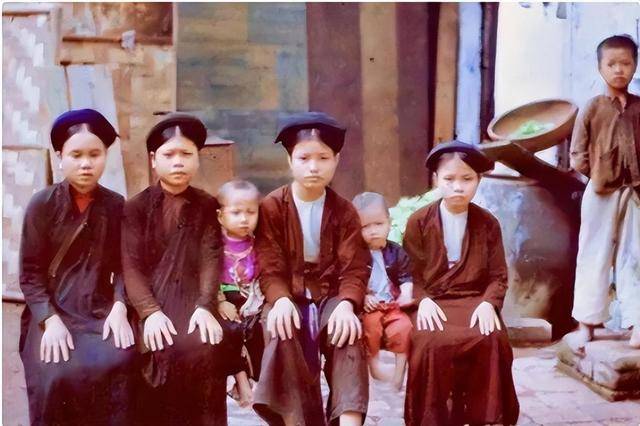

越南政府颁布的第一道指令,就是将法定婚龄直接下调至18岁。

在传统观念浓厚的农村,这条政策更是被“灵活执行”,十四五岁的少女就被匆匆嫁作人妇,还未褪去稚气的脸庞,就要扛起生儿育女的重担。

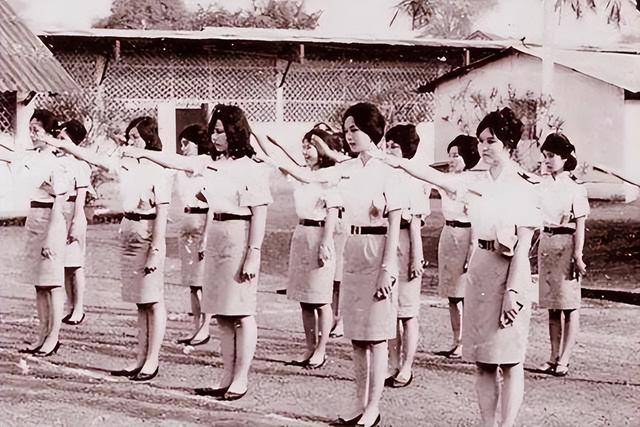

为了达成人口快速增长的目标,越南政府甚至定下“五胎指标”,要求每位女性必须生育五个孩子。

基层干部们如同“生育监督员”,拿着体温计和排卵表挨家挨户走访,详细记录女性的生理周期,督促她们“抓住时机”。

在当时的越南,生育数量不仅是家庭事务,更上升到“爱国与否”的高度,那些没有完成生育指标的女性,会被冠上“叛国”的罪名,强制送往“爱国教育营”接受“思想改造”。

更令人震惊的是,越南政府对一夫多妻现象采取默许态度,在男性稀缺的背景下,许多女性被迫与他人共侍一夫,成为生育的工具。

这种畸形的婚姻制度,让女性的尊严和权利被彻底践踏。

而在物资匮乏的年代,粮食分配也与生育挂钩:生育孩子越多的家庭,能分到的口粮就越多;反之,拒绝配合政策的女性,不仅自己要饿肚子,连家人的口粮也会被削减。

在河内郊区的一个村庄,23岁的阮氏已经是4个孩子的母亲,她回忆道,自己16岁就被迫出嫁,婚后几乎每年都在怀孕、生产、哺乳中度过。

“村干部三天两头来家里催,说不生孩子就是对不起国家。”她无奈地说,“可谁又关心我们的身体能不能承受?”

这种高压政策确实在短期内实现了人口增长目标,但在数字增长的背后,是无数女性的血泪。

女性的牺牲与社会后果

她们不仅要承担生育的剧痛,还要兼顾繁重的农活和家务。

在田间地头,常常能看到挺着大肚子的孕妇弯腰劳作;在简陋的产房里,因缺乏医疗保障,许多女性因产后感染失去生命。

越南政府用近乎残酷的手段,将女性的身体异化为国家发展的“工具”,却全然不顾她们的身心健康和个人意愿。

而这些政策带来的后遗症,还将在未来几十年里,持续影响着越南社会的方方面面。

1982年的有人做过统计,农村婴幼儿死亡率高达42‰,每百名新生儿中就有超过4个夭折。

这背后,是女性因过度生育导致身体虚弱,无法为孩子提供良好的孕育和成长环境,许多婴儿在襁褓中就因营养不良、疾病缠身而离世。

那些被当作“生育机器”的越南女性,也因为长期的高强度劳作和频繁生育,让子宫脱垂成为农村妇女的常见病,严重者甚至无法正常行走。

更荒诞的是,在多妻制和混乱生育政策下,大量新生儿面临“父亲不详”的困境。

这些孩子无法获得合法户籍,被剥夺了接受教育、就业的基本权利,终身被困在农村,难以摆脱贫困。

到了1990年代,当这些孩子到了参军、升学的年龄,却因“父名缺失”被拒之门外,他们的人生从一开始就被打上了“不合法”的烙印。

1992年,越南政府突然宣布禁止多妻制,试图扭转社会乱象,然而,此时数百万畸形家庭早已形成,重组谈何容易?

那些曾被迫生育多个孩子的女性,不仅没有得到应有的补偿,反而因“超生”被取消低保,生活陷入绝境。

政府还组织所谓的“思想谈话”,反过来谴责她们生育过多,这种前后矛盾的做法,让无数女性寒心。

家庭内部也因复杂的亲属关系陷入混乱,许多孩子从小生活在多个母亲、兄弟姐妹的环境中,身份认同出现严重危机。

随着年龄增长,他们不知道该如何面对错综复杂的家庭关系,亲情变得脆弱而扭曲。

曾经被视为“英雄母亲”的女性,晚年却被子女遗弃,孤独地在养老院度过余生,曾经为国家生育做出的牺牲,最终只换来被抛弃的结局。

越南这场以牺牲女性权益为代价的人口恢复“实验”,给整个社会留下了一道难以愈合的伤疤,至今仍在隐隐作痛。