案例故事:一位程序员的“怪病”

几个月前,接诊了一位35岁的程序员小李。他满脸疲惫地走进诊室,开口第一句话就是:“孙医生,我快被这耳鸣和头痛折磨疯了!晚上睡不着,白天晕乎乎,CT、核磁都查了,啥问题没有……”

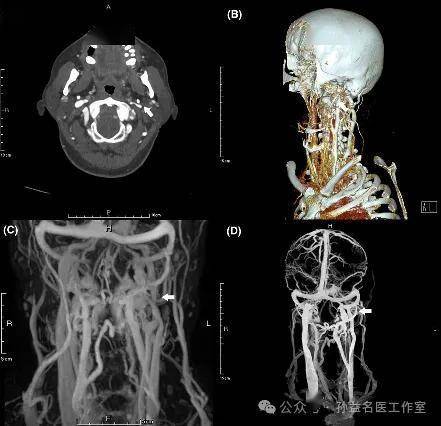

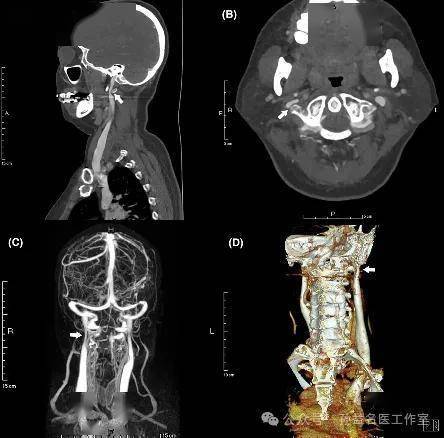

仔细询问后得知,小李每天伏案工作超过10小时,脖子常年保持“乌龟探头”姿势。除了耳鸣头痛,他还总感觉脑袋里“嗡嗡响”,眼睛干涩,甚至偶尔出现“天旋地转”。让他做了颈部CT血管成像(CTV),结果发现——他的左侧颈内静脉在颈椎第一节(C1)的位置,被一块突出的骨头压成了“细面条”!

“原来是颈椎的骨头不务正业,跑偏去压迫血管了!”我调侃道。后来,小李接受了微创手术切除压迫的骨突,配合康复训练,半年后症状基本消失。

1.颈椎骨头为何会“不务正业”?科学数据揭秘

小李的病例并非个例。《CNS Neuroscience & Therapeutics》2019年的一项研究(Ding et al.)发现,46名类似患者中,69条颈内静脉被颈椎骨压迫,其中:

50.7%是C1横突单独“作案”;

44.9%是C1横突联合茎突“团伙作案”;

98.6%的狭窄发生在颈内静脉的J3段(靠近颅底位置)。

这些骨头“越界”压迫静脉后,血流速度从正常的220 mL/min骤降到125 mL/min(P=0.029),相当于给大脑的“排水管”装了个“限流阀”。大脑静脉回流受阻,颅内压力升高,于是头痛、耳鸣、失眠接踵而至,甚至可能诱发记忆力下降、焦虑症!

2.中西医结合视角:颈椎病不仅是“骨头的事”

西医解释:

颈椎退变导致骨赘增生,压迫颈内静脉(图3),引发“脑静脉高压综合征”。论文指出,这类患者平均发病年龄仅46.4岁,但确诊时平均病程已拖延7.5年——许多人像小李一样,被误诊为“神经衰弱”或“焦虑症”。

中医智慧:

中医将颈椎病归为“痹症”,认为“骨错筋挛,气血瘀滞”是核心病机。《黄帝内经》提到:“诸痉项强,皆属于湿”。长期姿势不良导致颈部经络阻塞,气血运行不畅,不仅筋骨失养,还会“上扰清窍”,出现头晕目眩、耳鸣脑鸣。

有趣的是,论文中患者的高发症状——头响(71.7%)、耳鸣(69.6%)、失眠(67.4%),恰恰对应了中医“髓海不足”“肝阳上亢”的表现。这也解释了为何针灸、推拿配合中药活血通络,能辅助改善症状。

3.治疗新思路:切骨头?还是调气血?

目前,西医主流方案是手术切除压迫骨突(如C1横突或茎突),必要时配合血管成形术。研究中一例患者术后6个月症状完全缓解,静脉直径从1.9mm恢复到3.1mm。

但孙医生要提醒:手术并非万能!

论文中仅1例患者接受手术,长期疗效仍需观察;

中医的“整体调理”更适合作预防和术后康复。例如:

推拿正骨:纠正颈椎小关节错位,解除机械压迫;

黄芪桂枝五物汤:补气活血,改善局部微循环;

颈椎导引术:八段锦中的“五劳七伤往后瞧”,简单易学。

4.防患于未然:别让脖子“提前退休”

论文数据显示,患者平均年龄仅57.4岁,但颈椎退化程度堪比70岁!以下几点建议,助你远离“骨头搞事情”:

姿势管理:电脑屏幕抬高至视线水平,拒绝“乌龟颈”;

定时活动:每1小时做“米字操”(用下巴写“米”字);

睡眠护颈:枕头高度以一拳为宜,避免过高或过低;

饮食调理:黑豆、核桃补肾强骨,丹参、山楂活血通络。

5.健康是1,其他都是0

小李手术后感慨:“以前总觉得年轻能扛,现在才知道,脖子里的骨头‘造反’起来,比代码BUG可怕多了!”

现代人总在追逐“更快更高更强”,却忘了身体才是革命的本钱。颈椎病性静脉压迫综合征的发现,不仅揭示了“不明原因头痛”的新机制,更提醒我们:健康管理要“防微杜渐”——低头看手机时,不妨想想你的颈椎血管是否在“求救”?

正如《道德经》所言:“柔弱者生之徒,坚强者死之徒”。保持颈椎的灵活与通畅,才是真正的“长寿密码”。

参考文献

Ding JY et al. CNS Neurosci Ther. 2020;26:47-54.《黄帝内经·素问》中国中医药学会《颈椎病中医诊疗指南》2021版(本文病例已匿名处理,数据来源真实,治疗方案仅供参考,请遵医嘱)