寒食节的起源,要追溯到春秋时期晋国的一段历史。晋文公重耳流亡在外时,曾得到介子推的忠心辅佐。据传,在一次重耳饥饿难忍的时候,介子推割下自己的腿肉煮汤给他食用。然而,重耳回国即位后,论功行赏时却遗忘了介子推。不求名利的介子推带着老母亲隐居到绵山。晋文公为了请他出山,下令放火烧山,不料介子推抱着老母亲宁死不出,最终被烧死在山中的一棵柳树下。为了纪念介子推,晋文公下令每年这一天禁火寒食,此为寒食节的由来。

鲜为人知的是,在古代,寒食节往往持续三天,而三月初六正是"禁火"前的最后一天,人们会在这一天赶制各种冷食,为接下来的寒食做准备。唐代诗人杜牧就曾写道:"清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。“这首诗中的"清明”,其实就包含了寒食节的时段,可见寒食与清明在古人心中的紧密联系。

另一个有趣的历史细节是,三月初六在某些地区还被称为"送寒日"。古人认为,这一天是寒气与春气交替的时刻,吃对食物可以送走冬天的最后一丝寒气,迎接温暖的春天。《荆楚岁时记》中记载:"寒食日,民并洁扫墓,以纸钱奠之,谓之’烧钱’。"虽是寒食禁火,但"烧纸钱"却是例外,这正体现了古人对生死、阴阳的独特理解。

在民间,还流传着三月初六"点水不漏"的说法。传说这一天的雨水有特殊功效,可以用来泡制中药,效果更佳。北宋诗人苏轼就曾写道:"细雨湿衣看不见,闲花落地听无声。"描绘的正是三月初六前后那种细雨绵绵、万物复苏的景象。

【3吃】三月初六必尝的传统美食

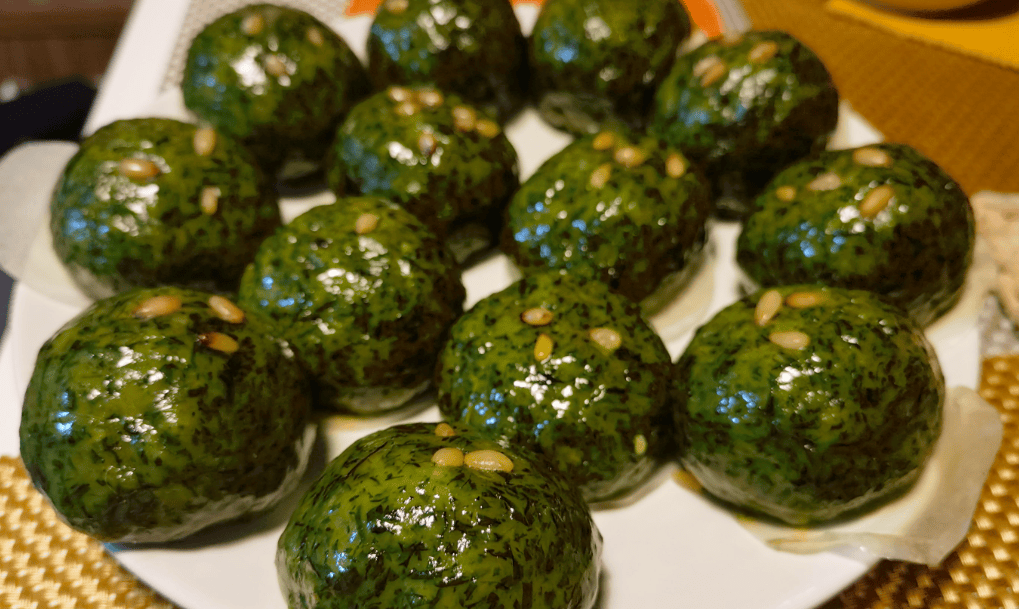

1. 青团:春色入馔的美食记忆

青团,取"青青之气"之意,是三月初六不可或缺的传统点心。它以艾草和糯米粉为主料,包裹豆沙、芝麻等馅料,既有艾草的清香,又有馅料的甜美,寓意着春天的到来和生命的勃发。

青团中的艾草不仅能增添风味,还有"杀虫辟邪"的功效。古书《本草纲目》中记载,艾草"主治心腹痛,下气,辟恶气邪",是一味药食同源的食材。现代研究表明,艾草富含挥发油、黄酮类等多种有效成分,具有一定的抗菌、抗氧化作用。

做法简单,只需将鲜嫩艾草洗净煮熟,捣碎取汁与糯米粉调和,揉成绿色的面团,分成小剂子包入馅料,上笼蒸熟即可。若是想更健康些,可以用红豆沙代替传统白糖馅,不仅营养更均衡,口感也更丰富。

记得小时候,奶奶总在这天一大早就开始准备青团的材料。她说:"初六吃青团,一年都精神。"那鲜绿的色泽,如同春天的颜色,让人看了就心生欢喜。

2. 艾蒿粥:一碗春天的滋味

与青团相似,艾蒿粥也是以春季新鲜的艾蒿为主料,却带来完全不同的味蕾体验。这道温热的粥品特别适合三月初六的早餐,既能温胃养生,又有"迎春驱寒"的寓意。

艾蒿性温,有温经散寒之效,尤其适合阳气初生的早春食用。将新鲜的嫩艾蒿洗净切碎,与大米一同熬煮,加入适量的冰糖调味,一碗清香四溢的艾蒿粥就完成了。有些地方还会加入少量赤小豆或薏米,增加粥品的营养价值和食疗功效。

值得一提的是,艾蒿粥在古代被视为"药膳",《千金要方》中记载它"主治寒气入腹,腹痛不安"。在三月初六这个冬春交替的时节,喝上一碗艾蒿粥,不仅是对传统的传承,也是对身体的一种呵护。

做法很简单:取鲜嫩艾蒿叶100克,洗净沸水焯烫后切碎;大米100克淘洗干净;先将大米煮至七分熟,再加入艾蒿末,文火熬至粥成,最后加入适量冰糖调味即可。

3. 麦饼:寒食前的最后热食

麦饼是三月初六的传统食品,因为第二天开始禁火,人们会提前制作一些耐储存的食物,而麦饼就是其中之一。它以麦面为主料,经过发酵后烤制而成,外酥里软,既可当主食,也可作点心。

麦饼的文化意义在于它代表了农耕文明中人们对粮食的珍视。古人将麦子视为"嘉谷",认为它蕴含着大地的精华。在物质匮乏的古代,能够在寒食节前享用新鲜出炉的麦饼,是一种幸福。

从营养学角度看,麦饼富含碳水化合物、蛋白质和多种B族维生素,是一种营养均衡的食品。传统的做法是将麦面与酵母混合发酵,之后揉成饼状,在灶上或石板上烤熟。有些地区会在麦饼中加入葱花、芝麻等配料,增添风味。

记得有位老人说过:"初六的麦饼要多吃些,好让身体记住火的温暖。"这句朴实的话语,道出了麦饼在寒食前夜的特殊意义——它不仅是食物,更是人们对温暖的记忆和期待。

【2送】三月初六的传统习俗

送寒:春暖花开的仪式感

"送寒"是三月初六的重要习俗,意为送走冬天的寒气,迎接温暖的春天。在古代,人们会在这一天举行隆重的仪式,焚香祭拜,祈求一年的平安和丰收。

具体做法是在家中摆放一碗清水,上面放置柳枝或桃花,象征着春天的生机。同时,人们会穿上新衣,打扫庭院,把冬天积攒的垃圾和杂物清理干净,寓意着除旧迎新。有些地区还会在门前挂艾草或柳条,据说可以驱邪避煞。

这一习俗的实用意义在于,它提醒人们及时调整生活方式,适应季节变化。冬去春来之际,人体的新陈代谢也在发生变化,通过一系列仪式性活动,有助于身心的调整和平衡。

送食:亲情传递的温度

"送食"是三月初六另一个重要习俗,指的是亲友之间互送食物,特别是将美食送给年长者或有困难的人家。常见的送食清单包括青团、麦饼等耐存放的食物,以便他们在寒食不能生火的日子里食用。

这个习俗体现了中国传统文化中的互助精神和亲情纽带。即使在物质不丰富的古代,人们也会在特殊的日子里想到他人,分享自己的食物,传递温暖与关爱。

现代社会,虽然已不再有寒食禁火的限制,但"送食"习俗的精神内核——关爱他人、分享美好,依然值得我们传承。不妨在这一天,为父母长辈或邻里送上一份亲手制作的美食,让传统文化在生活中焕发新的生机。

【2忌】三月初六的禁忌与智慧

忌过度劳作:养精蓄锐迎春天

三月初六这天,民间有"忌过度劳作"的说法。古人认为,这一天是冬春交替的关键时刻,人体阳气正在生发,不宜过度消耗。因此,人们会尽量避免重体力劳动,给身体一个调整的机会。

这一禁忌背后的科学道理是,季节交替时人体的抵抗力往往处于相对薄弱状态,容易感受外邪。适当休息,可以帮助身体更好地适应气候变化,减少疾病的发生。

现代生活节奏快,压力大,这一古老的智慧提醒我们:生活不只是马不停蹄的奔跑,也需要适时的停顿和调整。三月初六这天,不妨给自己放个小假,陪陪家人,享受生活的慢节奏。

忌轻言生火:敬畏传统的体现

三月初六是寒食节前一天,按照传统,从这天下午开始就要逐渐减少用火,为第二天的"全面禁火"做准备。虽然现代社会已不再严格遵循这一规定,但其中蕴含的对传统的敬畏和对先人的纪念精神,依然值得我们思考。

这一禁忌也有实际意义。在农业社会,春季是森林火灾的高发期,"禁火"在某种程度上是一种防火安全教育。同时,短暂的不用火,吃些冷食,也有助于肠胃休息,符合春季养生的原则。

现代生活中,我们可以将这一禁忌转化为环保行动——在这一天尽量减少能源消耗,选择低碳生活方式,既传承了传统智慧,又赋予了新的时代意义。

岁月流转,时代变迁,但传统文化中蕴含的智慧和情感依然熠熠生辉。三月初六这一天的食俗和习惯,凝聚着祖先对生活的理解和对自然的敬畏,值得我们珍视和传承。

传承不等于简单重复。在保留传统精髓的同时,我们可以赋予它新的时代内涵。比如,青团可以尝试用全麦粉代替部分糯米粉,增加膳食纤维;"送食"习俗可以扩展为社区共享活动,让更多人感受传统文化的魅力。

每个节日,都是文化记忆的载体。它们就像散落在时光长河中的明珠,需要我们一代代人去擦亮、传递。在快节奏的现代生活中,不妨放慢脚步,通过这些传统节日重新连接与自然、与历史、与他人的情感纽带。

传统,从不是尘封在博物馆里的古董,而是流淌在我们日常生活中的活水。愿我们都能在传统中汲取智慧,在传承中创造美好,让文化的种子在每个人心中生根发芽,开出最美的花朵。