-

UID: 1627269

-

- 注册时间2012-09-03

- 最后登录2025-02-25

- 在线时间34267小时

-

- 发帖295602

- 搜Ta的帖子

- 精华2

- 金币2922

- 道行40005

- 原创108

- 奖券30

- 斑龄0

- 道券30

- 获奖0

-

访问TA的空间加好友用道具

UID: 1627269

- 发帖

- 295602

- 金币

- 2922

- 道行

- 40005

- 原创

- 108

- 奖券

- 30

- 斑龄

- 0

- 道券

- 30

- 获奖

- 0

- 座驾

-

- 设备

-

- 摄影级

-

在线时间: 34267(小时)

注册时间: 2012-09-03

最后登录: 2025-02-25

|

—

本帖被 zhdf 执行加亮操作(2023-10-23)

—

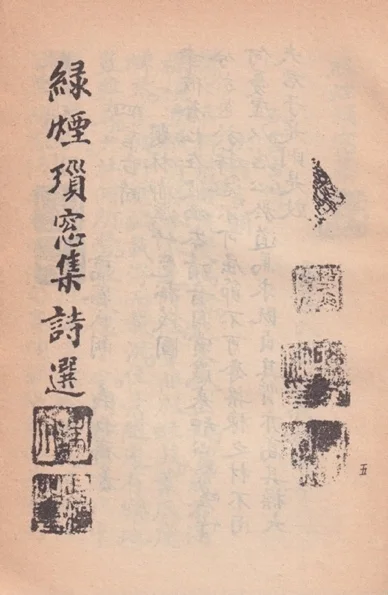

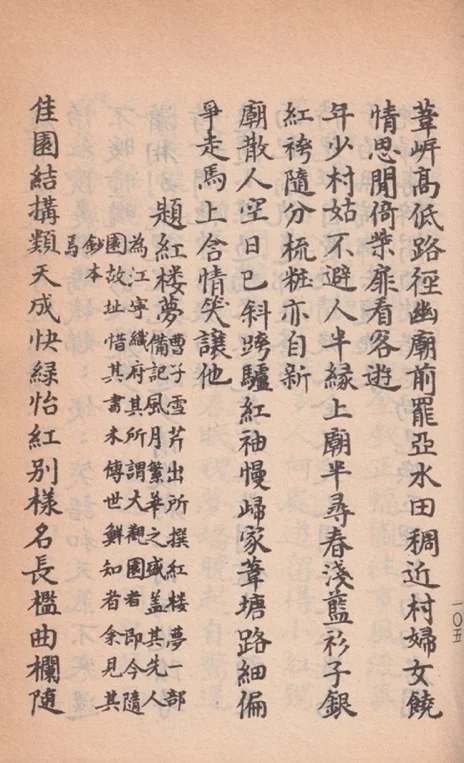

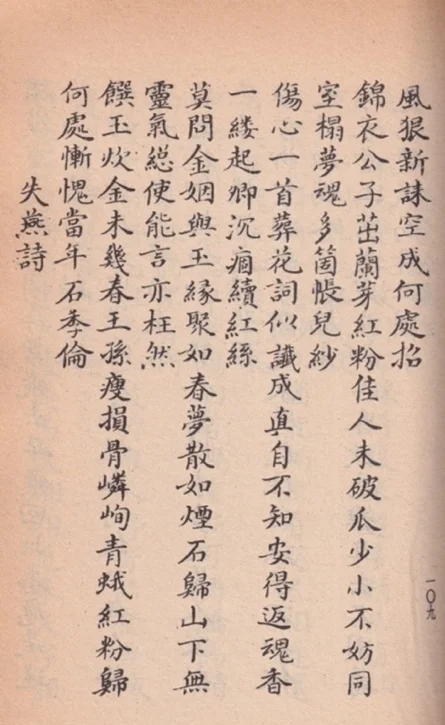

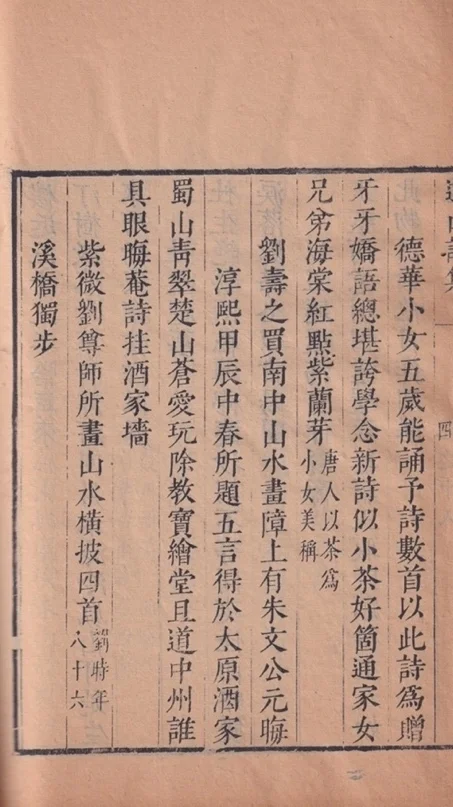

因原文篇幅较长,“辛德勇读《红楼梦》|梦魂未入账儿纱”一文分为上下两篇发布,此为上篇。对于讨论《红楼梦》后四十回的作者这一问题来说,富察明义的《题红楼梦》组诗,是一项至关重要的史料。这组诗见于清写本明义的诗集《绿烟琐窗集》。该集入藏北京图书馆(即今日所称“国家图书馆”),今通行者有上海古籍出版社1984年简装纸皮影印本。1954年6月,周汝昌先生撰著《“惭愧当年石季伦”——最早的题〈红〉诗》一文(文见周氏《红楼梦新证》附录编《本子与读者》),对这组诗做了系统的研究。周氏研究这组诗的旨意,在于探究《红楼梦》的版本问题(周汝昌《“试磨奚墨为刊削”——最早的题〈红〉诗之二》,见周氏《红楼梦新证》附录编《本子与读者》;其说又见于1964年1月周氏于《红楼梦新证》附录编《本子与读者》后面添加到“附记”)。周汝昌先生此举具有良好的研究意识,实际上进入了“以诗探史”的层面,而深入探讨《红楼梦》的版本源流,往往还会触及后四十回的作者问题。因而周汝昌先生这一研究在所谓“红学”的研究史上具有先锋意义,对于究明《红楼梦》这部书的一些基本问题,价值重大。 上海古籍出版社1984年影印清写本《绿烟琐窗集》书衣然而如何正确解读明义这组题咏《红楼梦》的诗篇,却是一个稍显复杂的问题。虽然说“诗无达诂”是品诗论诗者常讲的话,但那主要是解析诗句的艺术内涵,像这种题咏一部著述的诗作,它所针对的是书中哪一部分内容,应属确定不移的客观事实。一般来说,学者们是能够通过认真细致的探求在这方面取得很大共识的,哪怕这一共识在相当长时间内还不易形成。一,富察氏题诗的时间及其所依据的《红》书文本从《红楼梦》的版本问题着眼、特别是借助这组诗来探寻《红楼梦》后四十回的作者,首先需要确定富察明义撰写这组《题红楼梦》诗的年代。 上海古籍出版社1984年影印清写本《绿烟琐窗集》书衣然而如何正确解读明义这组题咏《红楼梦》的诗篇,却是一个稍显复杂的问题。虽然说“诗无达诂”是品诗论诗者常讲的话,但那主要是解析诗句的艺术内涵,像这种题咏一部著述的诗作,它所针对的是书中哪一部分内容,应属确定不移的客观事实。一般来说,学者们是能够通过认真细致的探求在这方面取得很大共识的,哪怕这一共识在相当长时间内还不易形成。一,富察氏题诗的时间及其所依据的《红》书文本从《红楼梦》的版本问题着眼、特别是借助这组诗来探寻《红楼梦》后四十回的作者,首先需要确定富察明义撰写这组《题红楼梦》诗的年代。 富察明义《题红楼梦》诗题下自注(据上海人民出版社影印本《绿烟琐窗集》)富察明义在这组《题红楼梦》诗的标题下写有自注云:曹子雪芹出所撰《红楼梦》一部,备记风月繁华之盛。盖其先人为江宁织府,其所谓大观园者,即今随园故址。惜其书未传,世鲜知者,余见其钞本焉。在这段注语中,明义清楚指出他读到的《红楼梦》,是曹雪芹所“出”,意即曹雪芹本人拿给他看的(也可以说是“出示”给他的);具体地讲,明义当时看到的是一部手写的“钞本”。过去吴世昌先生和吴恩裕先生在述及这一问题时,也是这样认识明义此语(吴世昌《红楼梦探源》第十二章《大观园的原址》;又该书附录二《〈红楼梦〉的一个早期稿本》、《论明义所见〈红楼梦〉初稿》。案上述著述分别见《吴世昌全集》第七卷、第九卷。吴恩裕《曹雪芹丛考》第四篇《明义的〈绿烟琐窗集诗选〉及其〈题红楼梦〉二十首诗》)。然而,不知为什么,周汝昌先生却并不这样理解这段明白无疑的文字。周氏舍近求远,根据《绿烟琐窗集》中其他一些诗篇的年份以及袁枚《随园诗话》摘录其中相关内容的时间等,推测说:《题红楼梦》绝句,往早说,可能是乾隆三十五年或稍前的作品;往至晚说,也绝不会是四十六年以后的作品:离曹雪芹去世才不过五六年到十五六年之间的光景,下距程伟元、高鹗续书刊板(乾隆五十六、七年),却还有足足十年至二十年的光景。而且这只是说题诗;至于明义何时开始闻见《红楼梦》,可以是与题诗同时,但也可以是在题诗更前的。尽管这种考证的方式我很不赞同,但周汝昌先生给富察氏写作这组《题红楼梦》推定一个可能的时间下限,这对我们准确认识明义读到《红楼梦》的时间倒也没有太大妨碍,只是意义不大,没必要费这个事儿而已。曹雪芹逝世于乾隆“壬午除夕”,亦即指乾隆二十七年(1762)的除夕之日,因而他“出所撰《红楼梦》一部”给富察明义看的时间,再晚也晚不过这一天——周汝昌先生所说比“乾隆三十五年”还会“稍前”一些的时日,与此算不上抵触,“绝不会是四十六年以后的作品”与此更没什么冲突。对于我来说,只要通篇阅读一下明义这组诗,了解到其吟咏内容的系统性和具体性,就会明白:这些诗理应撰写于明义刚刚读到《红楼梦》的时候,而不会是在读过一段时间以后再针对记忆中的情景有感而发。其实就连周汝昌先生本人,面对明义诗题下自注白纸黑字的说明,也不得不老老实实地承认:“出”字本有“产生”、“写出”的意思,不过此处下面既有“所撰”二字甚明,可见已不是指“写出”而是“拿出”“出示于人”的意思了。其次,“余见其钞本焉”的“其”字,可以了解(德勇案:“理解”?)为最近上文“其书”的代名,也可以了解(“理解”?)为较远上文“曹子雪芹”的代名:如果是后者,那么明义就是说“我得见的是他——曹雪芹本人——的钞本”了。总起来,我觉得明义题《红楼梦》时期甚早,甚至不无和雪芹相识的可能。明义当然不是什么海上的“路人甲”或山东的“路人丑”,不会与曹公各处一方,没有什么联系,曹雪芹肯定与他相识,而且两人之间还颇有交往(吴世昌《论明义所见〈红楼梦〉初稿》即做此判断);就连周汝昌先生自己,在这同一篇文章中也认为明义“他家可能和曹家有些直接或间接的关系”。不然的话,曹雪芹何以会把自己未刊的书稿拿给他看?在明义所读乃曹雪芹亲授书稿这一前提之下,我们来审看这组《题红楼梦》诗的内容。这组诗系由二十首七言绝句构成。其中某篇若是咏及后四十回的内容,就意味着明义在曹雪芹生前就读到了一百二十回全本《红楼梦》,而不仅仅是脂砚斋主阅读并批阅传钞的前八十回。周汝昌先生逐一解读了这组诗同《红楼梦》相应回目的对应关系,为我们更好地认识《红楼梦》后四十回的作者以及《红楼梦》其他版本问题,奠定了重要基础。按照周汝昌先生的理解,这组诗的前十六首,针对的对象无疑属于前八十回的内容。这一认识,虽然也有一些需要重新斟酌的地方,但总的来说,并没有太大问题,因而在此可暂且置而不论。在最后的四篇诗中,周汝昌先生特别关注第十七首至二十首,他以为这三篇在全部二十首组诗当中“最重要”。原因是“由于第十八首,知道黛玉的《葬花词》后来‘似谶成真’,则明义似已见到曹雪芹写黛玉病死的部分”,这当然只能是后四十回中的内容。须知按照周汝昌先生的理解,这二十首诗排列的次序,就其吟咏的对象而言,乃大体依照其在书中出现的顺序而前后又略有参差。对此,周汝昌先生后来在1973年还直接表述说:“明义诗二十篇,固然不是按回目次序而题的,但大致还是有个首尾结构。”(周汝昌《红楼梦新证》第九章《脂砚斋批》之《补说三篇》(二)《八十回后之宝钗》)所以若是依照这个大致的次序来做一般性推论的话,那么,接下来的第十九首、第二十首吟咏的内容,大概率也应当是后四十回的内容或具有其他独特的性质。周汝昌的具体解读是:第十九首“写‘金玉姻缘’亦终如云散,顽石复归青埂峰”,第二十首“不详是写小说中人物贾宝玉,抑写小说作者曹雪芹,后来零落憔悴”。然而周汝昌先生既没有简单地由此得出明义所读系程高以后之一百二十回全书的结论,更没有清楚说明明义读到的《红楼梦》是怎样一种版本,他说:明义所见的《红楼梦》,是多少回的本子,疑莫能明。比如他在诗序(德勇案:即敝人所称明义在诗题下所附自注)里只说“备记风月繁华之盛”,而不说有什么兴衰荣悴,又二十首诗中所写绝大多数是八十回以前的情节,这两点使人疑心他所见到的也是个八十回传本。可是,有几首诗其语气分明是兼指八十回以后的事,似乎目光已注射到我们所未曾见到的后半部部分。所以,明义所见到底是多少回本,尚属疑案。上述说法,颇显怪异,原因是周氏一心恪守胡适先生创立的高额续撰后四十回之说,此说既已先入为主,他便无法直面明义业已读到今一百二十回全本的情况,只好说即使明义吟咏的《红楼梦》不是仅有前八十回的残本,那么这前八十回以外的内容,也不是同程高本面目大体一致的本子,而是一个“我们所未曾见到的后半部部分”,即谓曹雪芹给富察明义看的《红楼梦》,假若确有前八十回以外的内容,也与程伟元和高鹗印行的一百二十回本大不相同。那么,周汝昌先生这样的想法在明义题《红》诗中能够找到什么证据么?他在文章当中只讲到一点——这就是第十八首诗题写的内容,业已超出于程高百二十回本之外。实际的情况是否如此呢?让我们先来看一看这首诗都写了什么:伤心一首葬花词,似谶成真自不知。安得返魂香一缕,起卿沈痼续红丝。周氏解读云该诗显示作者“知道黛玉的《葬花词》后来‘似谶成真’,则明义似已见到曹雪芹写黛玉病死的部分”,同时他又以为“明义想以返魂香使黛玉由‘沈痼’而复生,并续已断的红丝,则黛玉在死前红丝应系,亦已明白道出”,可“这是与程本续书不同的”。周氏所说“红丝应系”即贾宝玉与林黛玉业已结缡成婚之意。今案“安得返魂香一缕,起卿沈痼续红丝”,只是感叹没有返魂之香能令黛玉死而复生,重续木石前缘,此处“红丝”云者不过命中姻缘之义,何必胶柱鼓瑟拘泥为对拜天地的婚庆典礼!展读曹书第五回里的枉凝眉曲词可知,黛玉之死非死于病,而是死于流尽了哀婉的眼泪,既然已系结红丝成婚,何以还会让泪珠“秋流到冬尽,春流到夏”!可见周说并不合理,没有什么可以用作支撑的证据,我们在明义这组诗中并没有看到与程高百二十回全本之后四十回相抵牾的内容,因而还需要郑重重审明义这套组诗中涉及后四十回的诗篇。二,“锦衣公子”诗旧解继周汝昌先生之后,系统研究富察明义《题红楼梦》组诗的学者,还有吴世昌先生。1980年初,吴世昌先生在《红楼梦学刊》上发表《论明义所见〈红楼梦〉初稿》一文,全面阐述了他的看法(此文原刊《红楼梦学刊》1980年第1辑,后收入《吴世昌全集》第九卷《红楼碎墨》)。吴世昌先生对明义这组诗的总体认识和基本思路,相当特别,我是很难认同的。他的认识可以概括为如下两点:第一,先假定这二十首七绝是严格按照所咏故事的前后次序排列的。这样,对比组诗的排列次序和今本《红楼梦》的叙事脉络,便可以看出明义所读到的“初稿《红楼梦》”与脂砚斋系统的传本和程伟元、高鹗的印本在书籍的总体框架结构上都存在明显差异。第二,通过如同考订经书文字一般的对比分析,断定明义诗中吟咏的内容同与脂砚斋系统的传本以及程、高印本也存在明显差异。——综合上述两点,富察明义读到的这种文本既然与脂砚斋系统传本及程、高印本有着如此重大的差异,那么它只能是一种很特别“初稿《红楼梦》”。对于吴世昌先生上述认识,我的看法是:第一,如前所述,按照周汝昌先生的理解,富察明义这组诗的排列次序,只是大体依照所咏事项书中出现的先后顺序而其中某些具体诗篇又略有前后错置。在这一点上,实际上并不存在吴世昌先生所说的假定条件,因而他的第一点认识是不能成立的。第二,对于具体诗句的解读,我也是更为赞成周汝昌先生的做法,即“诗句遣词用语,大都是较活的,不同于严格的‘论说’文章,因此不能死抠字眼”,他以第八首诗中的“留得小红独坐在,笑教开镜与梳头”句为例,解释说这里的“小红”乃是侍婢的泛称,指的是麝月,并谓“我初见此集时,很有几位朋友围观,都惊异说:‘是小红篦头,而不是麝月!’等等,以为明义所见的本子不但与百二十回坊本不同,亦与八十回传本不同。但这其实只是一种错觉”。吴世昌先生解读明义《题红楼梦》诗的内容,犯下的正是周汝昌先生所说的毛病,因而对吴世昌先生的总体看法尽可置而不论。尽管如此,在具体事项的解读上,吴世昌先生还是有一些很好的见解,足资参考。其实在排除第十八首诗“伤心一首葬花词”所吟咏的事项与程高本后四十回中相应的内容并无冲突、而且还高度契合之后,基本上就可以推断:明义当年读到的《红楼梦》稿同程高本大体相同,基本上就是我们今天见到的样子。结合第十九首诗的“莫问金姻与玉缘,聚如春梦散如烟;石归山下无灵气,纵使能言亦枉然”(周汝昌先生谓该诗系“写‘金玉姻缘’亦终如云散,顽石复归青梗峰”),更能说明明义所见稿本当为程高本源出的一百二十回全本。 富察明义《题红楼梦》诗题下自注(据上海人民出版社影印本《绿烟琐窗集》)富察明义在这组《题红楼梦》诗的标题下写有自注云:曹子雪芹出所撰《红楼梦》一部,备记风月繁华之盛。盖其先人为江宁织府,其所谓大观园者,即今随园故址。惜其书未传,世鲜知者,余见其钞本焉。在这段注语中,明义清楚指出他读到的《红楼梦》,是曹雪芹所“出”,意即曹雪芹本人拿给他看的(也可以说是“出示”给他的);具体地讲,明义当时看到的是一部手写的“钞本”。过去吴世昌先生和吴恩裕先生在述及这一问题时,也是这样认识明义此语(吴世昌《红楼梦探源》第十二章《大观园的原址》;又该书附录二《〈红楼梦〉的一个早期稿本》、《论明义所见〈红楼梦〉初稿》。案上述著述分别见《吴世昌全集》第七卷、第九卷。吴恩裕《曹雪芹丛考》第四篇《明义的〈绿烟琐窗集诗选〉及其〈题红楼梦〉二十首诗》)。然而,不知为什么,周汝昌先生却并不这样理解这段明白无疑的文字。周氏舍近求远,根据《绿烟琐窗集》中其他一些诗篇的年份以及袁枚《随园诗话》摘录其中相关内容的时间等,推测说:《题红楼梦》绝句,往早说,可能是乾隆三十五年或稍前的作品;往至晚说,也绝不会是四十六年以后的作品:离曹雪芹去世才不过五六年到十五六年之间的光景,下距程伟元、高鹗续书刊板(乾隆五十六、七年),却还有足足十年至二十年的光景。而且这只是说题诗;至于明义何时开始闻见《红楼梦》,可以是与题诗同时,但也可以是在题诗更前的。尽管这种考证的方式我很不赞同,但周汝昌先生给富察氏写作这组《题红楼梦》推定一个可能的时间下限,这对我们准确认识明义读到《红楼梦》的时间倒也没有太大妨碍,只是意义不大,没必要费这个事儿而已。曹雪芹逝世于乾隆“壬午除夕”,亦即指乾隆二十七年(1762)的除夕之日,因而他“出所撰《红楼梦》一部”给富察明义看的时间,再晚也晚不过这一天——周汝昌先生所说比“乾隆三十五年”还会“稍前”一些的时日,与此算不上抵触,“绝不会是四十六年以后的作品”与此更没什么冲突。对于我来说,只要通篇阅读一下明义这组诗,了解到其吟咏内容的系统性和具体性,就会明白:这些诗理应撰写于明义刚刚读到《红楼梦》的时候,而不会是在读过一段时间以后再针对记忆中的情景有感而发。其实就连周汝昌先生本人,面对明义诗题下自注白纸黑字的说明,也不得不老老实实地承认:“出”字本有“产生”、“写出”的意思,不过此处下面既有“所撰”二字甚明,可见已不是指“写出”而是“拿出”“出示于人”的意思了。其次,“余见其钞本焉”的“其”字,可以了解(德勇案:“理解”?)为最近上文“其书”的代名,也可以了解(“理解”?)为较远上文“曹子雪芹”的代名:如果是后者,那么明义就是说“我得见的是他——曹雪芹本人——的钞本”了。总起来,我觉得明义题《红楼梦》时期甚早,甚至不无和雪芹相识的可能。明义当然不是什么海上的“路人甲”或山东的“路人丑”,不会与曹公各处一方,没有什么联系,曹雪芹肯定与他相识,而且两人之间还颇有交往(吴世昌《论明义所见〈红楼梦〉初稿》即做此判断);就连周汝昌先生自己,在这同一篇文章中也认为明义“他家可能和曹家有些直接或间接的关系”。不然的话,曹雪芹何以会把自己未刊的书稿拿给他看?在明义所读乃曹雪芹亲授书稿这一前提之下,我们来审看这组《题红楼梦》诗的内容。这组诗系由二十首七言绝句构成。其中某篇若是咏及后四十回的内容,就意味着明义在曹雪芹生前就读到了一百二十回全本《红楼梦》,而不仅仅是脂砚斋主阅读并批阅传钞的前八十回。周汝昌先生逐一解读了这组诗同《红楼梦》相应回目的对应关系,为我们更好地认识《红楼梦》后四十回的作者以及《红楼梦》其他版本问题,奠定了重要基础。按照周汝昌先生的理解,这组诗的前十六首,针对的对象无疑属于前八十回的内容。这一认识,虽然也有一些需要重新斟酌的地方,但总的来说,并没有太大问题,因而在此可暂且置而不论。在最后的四篇诗中,周汝昌先生特别关注第十七首至二十首,他以为这三篇在全部二十首组诗当中“最重要”。原因是“由于第十八首,知道黛玉的《葬花词》后来‘似谶成真’,则明义似已见到曹雪芹写黛玉病死的部分”,这当然只能是后四十回中的内容。须知按照周汝昌先生的理解,这二十首诗排列的次序,就其吟咏的对象而言,乃大体依照其在书中出现的顺序而前后又略有参差。对此,周汝昌先生后来在1973年还直接表述说:“明义诗二十篇,固然不是按回目次序而题的,但大致还是有个首尾结构。”(周汝昌《红楼梦新证》第九章《脂砚斋批》之《补说三篇》(二)《八十回后之宝钗》)所以若是依照这个大致的次序来做一般性推论的话,那么,接下来的第十九首、第二十首吟咏的内容,大概率也应当是后四十回的内容或具有其他独特的性质。周汝昌的具体解读是:第十九首“写‘金玉姻缘’亦终如云散,顽石复归青埂峰”,第二十首“不详是写小说中人物贾宝玉,抑写小说作者曹雪芹,后来零落憔悴”。然而周汝昌先生既没有简单地由此得出明义所读系程高以后之一百二十回全书的结论,更没有清楚说明明义读到的《红楼梦》是怎样一种版本,他说:明义所见的《红楼梦》,是多少回的本子,疑莫能明。比如他在诗序(德勇案:即敝人所称明义在诗题下所附自注)里只说“备记风月繁华之盛”,而不说有什么兴衰荣悴,又二十首诗中所写绝大多数是八十回以前的情节,这两点使人疑心他所见到的也是个八十回传本。可是,有几首诗其语气分明是兼指八十回以后的事,似乎目光已注射到我们所未曾见到的后半部部分。所以,明义所见到底是多少回本,尚属疑案。上述说法,颇显怪异,原因是周氏一心恪守胡适先生创立的高额续撰后四十回之说,此说既已先入为主,他便无法直面明义业已读到今一百二十回全本的情况,只好说即使明义吟咏的《红楼梦》不是仅有前八十回的残本,那么这前八十回以外的内容,也不是同程高本面目大体一致的本子,而是一个“我们所未曾见到的后半部部分”,即谓曹雪芹给富察明义看的《红楼梦》,假若确有前八十回以外的内容,也与程伟元和高鹗印行的一百二十回本大不相同。那么,周汝昌先生这样的想法在明义题《红》诗中能够找到什么证据么?他在文章当中只讲到一点——这就是第十八首诗题写的内容,业已超出于程高百二十回本之外。实际的情况是否如此呢?让我们先来看一看这首诗都写了什么:伤心一首葬花词,似谶成真自不知。安得返魂香一缕,起卿沈痼续红丝。周氏解读云该诗显示作者“知道黛玉的《葬花词》后来‘似谶成真’,则明义似已见到曹雪芹写黛玉病死的部分”,同时他又以为“明义想以返魂香使黛玉由‘沈痼’而复生,并续已断的红丝,则黛玉在死前红丝应系,亦已明白道出”,可“这是与程本续书不同的”。周氏所说“红丝应系”即贾宝玉与林黛玉业已结缡成婚之意。今案“安得返魂香一缕,起卿沈痼续红丝”,只是感叹没有返魂之香能令黛玉死而复生,重续木石前缘,此处“红丝”云者不过命中姻缘之义,何必胶柱鼓瑟拘泥为对拜天地的婚庆典礼!展读曹书第五回里的枉凝眉曲词可知,黛玉之死非死于病,而是死于流尽了哀婉的眼泪,既然已系结红丝成婚,何以还会让泪珠“秋流到冬尽,春流到夏”!可见周说并不合理,没有什么可以用作支撑的证据,我们在明义这组诗中并没有看到与程高百二十回全本之后四十回相抵牾的内容,因而还需要郑重重审明义这套组诗中涉及后四十回的诗篇。二,“锦衣公子”诗旧解继周汝昌先生之后,系统研究富察明义《题红楼梦》组诗的学者,还有吴世昌先生。1980年初,吴世昌先生在《红楼梦学刊》上发表《论明义所见〈红楼梦〉初稿》一文,全面阐述了他的看法(此文原刊《红楼梦学刊》1980年第1辑,后收入《吴世昌全集》第九卷《红楼碎墨》)。吴世昌先生对明义这组诗的总体认识和基本思路,相当特别,我是很难认同的。他的认识可以概括为如下两点:第一,先假定这二十首七绝是严格按照所咏故事的前后次序排列的。这样,对比组诗的排列次序和今本《红楼梦》的叙事脉络,便可以看出明义所读到的“初稿《红楼梦》”与脂砚斋系统的传本和程伟元、高鹗的印本在书籍的总体框架结构上都存在明显差异。第二,通过如同考订经书文字一般的对比分析,断定明义诗中吟咏的内容同与脂砚斋系统的传本以及程、高印本也存在明显差异。——综合上述两点,富察明义读到的这种文本既然与脂砚斋系统传本及程、高印本有着如此重大的差异,那么它只能是一种很特别“初稿《红楼梦》”。对于吴世昌先生上述认识,我的看法是:第一,如前所述,按照周汝昌先生的理解,富察明义这组诗的排列次序,只是大体依照所咏事项书中出现的先后顺序而其中某些具体诗篇又略有前后错置。在这一点上,实际上并不存在吴世昌先生所说的假定条件,因而他的第一点认识是不能成立的。第二,对于具体诗句的解读,我也是更为赞成周汝昌先生的做法,即“诗句遣词用语,大都是较活的,不同于严格的‘论说’文章,因此不能死抠字眼”,他以第八首诗中的“留得小红独坐在,笑教开镜与梳头”句为例,解释说这里的“小红”乃是侍婢的泛称,指的是麝月,并谓“我初见此集时,很有几位朋友围观,都惊异说:‘是小红篦头,而不是麝月!’等等,以为明义所见的本子不但与百二十回坊本不同,亦与八十回传本不同。但这其实只是一种错觉”。吴世昌先生解读明义《题红楼梦》诗的内容,犯下的正是周汝昌先生所说的毛病,因而对吴世昌先生的总体看法尽可置而不论。尽管如此,在具体事项的解读上,吴世昌先生还是有一些很好的见解,足资参考。其实在排除第十八首诗“伤心一首葬花词”所吟咏的事项与程高本后四十回中相应的内容并无冲突、而且还高度契合之后,基本上就可以推断:明义当年读到的《红楼梦》稿同程高本大体相同,基本上就是我们今天见到的样子。结合第十九首诗的“莫问金姻与玉缘,聚如春梦散如烟;石归山下无灵气,纵使能言亦枉然”(周汝昌先生谓该诗系“写‘金玉姻缘’亦终如云散,顽石复归青梗峰”),更能说明明义所见稿本当为程高本源出的一百二十回全本。 “锦衣公子”诗(据上海人民出版社影印本《绿烟琐窗集》)不过这两首诗述及的内容都很笼统,虽然从理论上来说做出上述判断合情合理,无可置疑,但还不够清晰明朗,就像周汝昌先生后来在解读清人宋鸣琼《题红楼梦》四绝句时所讲的那样,按照他的逻辑,“谁都可以从八十回本中看出黛玉早卒这个‘结局’来,未必足证一定即系见过百二十回本”(周汝昌《“买椟还珠可胜慨”——女诗人的题〈红〉篇》,见周氏《红楼梦新证》附录编《本子与读者》之十)。因而,为使大家更加清楚地认识富察明义这组诗所针对的对象,下面具体解析一下明义这组诗中的第十七首,让我们一起来看看明义眼前的《红楼梦》究竟是个什么样子。这首诗原文如下:锦衣公子茁兰芽,红粉佳人未破瓜。少小不妨同室榻,梦魂多个帐儿纱。作为一首题咏前人著作的诗篇,只要正确比对一下原著中相应的部分,理解其义并不困难。可是,或许是由于高鹗续撰后四十回《红》书的先入之见太过强烈了,以致周汝昌、吴世昌等熟读《红楼梦》的学者,还有像张爱玲这样聪颖的作家,竟然做出了种种不可思议的解说。起初在《“惭愧当年石季伦”——最早的题〈红〉诗》一文中,周汝昌先生以为这首诗“或揣为宝、黛幼时同室,只隔‘碧纱橱’事。疑实指‘绣鸳鸯梦兆绛芸轩’事”。“或”字在此,为“有人”、“有某人”或“有某些人”的意思。因而按照通常的用法,这种“或说”引述的是他人的看法,但具体是谁提出了这样的看法,周汝昌先生并没有说明。直到1973年重论此诗时,他才具体说明云:“最初我和朋友一样,认为是写黛玉初入府、居碧纱橱的事。”(周汝昌《红楼梦新证》第九章《脂砚斋批》之《补说三篇》(二)《八十回后之宝钗》)我们这才明白原来这也是他本人的认识(尽管他后来在一定程度上很暧昧地放弃了这一想法)。另外后来吴世昌先生解读此诗,其意与周汝昌提到的这一“或说”完全相同,因而还必须对此说加以辨析。吴世昌先生具体解释说,所谓“碧纱橱”事,是《红楼梦》第三回“黛玉初进荣国府的情形。当时宝玉、黛玉都还小,贾母把黛玉安置在碧纱橱里,宝玉要求‘就在碧纱橱外的床上’,贾母答允了。可见诗中的‘帐儿纱’即是碧纱”。然而这样的解释,并没有很好地阐释明义诗句的涵义,即“梦魂多个帐儿纱”这句话到底该怎么讲?请看周汝昌提到的书中与此相关的全部描写:当下,奶娘来请问黛玉之房舍。贾母说:“今将宝玉挪出来,同我在套间暖阁儿里,把你林姑娘暂安置碧纱橱里。等过了残冬,春天再与他们收拾房屋,另作一番安置罢。”宝玉道:“好祖宗,我就在碧纱橱外的床上很妥当,何必又出来闹的老祖宗不得安静。”贾母想了一想说:“也罢了。”每人一个奶娘并一个丫头照管,余者在外间上夜听唤。一面早有熙凤命人送了一顶藕荷色花账,并几件锦被缎褥之类。……当下,王嬷嬷与鹦哥陪侍黛玉在碧纱橱内。宝玉之乳母李嬷嬷,并大丫鬟名唤袭人者,陪侍在外面大床上。……是晚,宝玉、李嬷嬷已睡了,他(德勇案:指袭人)见里面黛玉和鹦哥犹未安息,他自卸了妆,悄悄进来,笑问:“姑娘怎么还不安息?”黛玉忙让:“姐姐请坐。”袭人在床沿上坐了。鹦哥笑道:“林姑娘正在这里伤心,自己淌眼抹泪的说:‘今儿才来,就惹出你家哥儿的狂病,倘或摔坏那玉,岂不是因我之过!’因此便伤心,我好容易劝好了。”袭人道:“姑娘快休如此,将来只怕比这个更奇怪的笑话儿还有呢!若为他这种行止,你多心伤感,只怕你伤感不了呢。快别多心!”“黛玉道:“姐姐们说的,我记着就是了。究竟不知那玉是怎么个来历?上头还有字迹?”袭人道:“连一家子也不知来历。听得说,落草时从他口里掏出,上头还有现成的穿眼。等我拿来你看便知。”黛玉忙止道:“罢了,此刻夜深,明日再看也不迟。”大家又叙了一回,方才安歇。蒙古王府传钞脂砚斋本在“每人一个奶娘并一个丫头照管”句侧有批语云:“小儿不禁,情事无违,下笔运用有法。”即谓由于宝玉和黛玉都还年龄幼小,故宝玉睡在“碧纱橱外的床上”于男女之防亦无大碍。不知如吴世昌先生者是不是也作此想,于是便将“少小不妨同室榻”句与此联系到了一起。可是,上述这段文字中有什么内容与“梦魂”之事对应么?根本没有。不管怎么看,明义诗中的“梦魂”二字亦绝非什么浮泛虚语,按照这种吴世昌式释读则将完全找不到与之对应的叙事,所以无论如何也是说不通的。不过周汝昌先生对此“或说”的困惑,主要倒不在这里。1973年,周氏专门撰文,重新阐述了他的想法(见周汝昌《红楼梦新证》第九章《脂砚斋批》之《补说三篇》(二)《八十回后之宝钗》)。周汝昌先生自言他是考虑到如下三点情况,才意识到前说并不合理。第一,明义这二十首题《红》诗大体上是按照所咏事项在书中的前后次序排列的(实际情况比这复杂许多),可“前边写黛玉已有多处,若要写碧纱橱,最早该写,为什么已写完了晴雯屈死,忽又‘退回’到那么远去”?吴世昌先生对“这首诗何以排得这样后”,同样感到“不可理解”。无奈之中吴氏只好妄自解释说:“可能这一组诗誊清时次序搞乱了,初钞时不见此诗,钞到第十六首以后才发现,才钞补上去。”第二,周汝昌和他的哥哥周祜昌两人都认为“‘红粉佳人’一词,不是写幼女少女所用”,“这个词语只指‘闺中少妇’”。第三,贾宝玉和林黛玉两人虽然情感亲密,也曾“自幼同室”,但既不曾、更不会“同榻”,因而尽管可以说“梦魂不隔碧橱纱”,“而不应说什么‘多个帐儿纱’”。在这三项理据当中,第一项虽然有一定道理,但并不是强硬的理由,只能提供一般性参照,因为就故事发生的前后次序而言,明义这组诗的排列次序并不十分严整。至于吴世昌先生的解说,纯属想入非非,当然无以服人,只是充分显示出说者的窘迫和无奈。第三项虽然勉强可以凑合,可如上所述,《红楼梦》相关内容中根本没有“梦魂”容身的地界,实际上也没有多少道理。周汝昌先生列举的第二项理据,因与下一步的论述具有直接关系,所以需要先考辨清楚。“红粉佳人”一语并非专用于“闺中少妇”,也可以指未婚少女,这在古人诗文中有很多例证。如欧阳修有《蝶恋花》词咏曰:“永日环堤乘彩舫,烟草萧疏,恰似晴江上。水浸碧天风皱浪,菱花荇蔓随双桨。 红粉佳人翻丽唱,惊起鸳鸯,两两飞相向。且把金樽倾美酿,休思往事成惆怅。”(《欧阳文忠公集》之《近体乐府》卷二)这里的“红粉佳人”就根本看不出是少妇抑或少女,而一般来说,属于少女的可能性更大。又如清代有一首《寄生草》曲词唱道:“茉莉花儿在街上卖,红粉佳人叫进来。这样花正好在奴头上戴,叫丫鬟,问他花儿怎么卖。卖花闻听喜笑颜开,叫姑娘挑着大朵只管戴,莫提价,我不图赚钱只图快。”(清王廷绍辑《霓裳续谱》卷四)这卖花女称买花的“红粉佳人”为“姑娘”,她就自然是少女而不会是少妇。由此可见,这项理据是根本不能成立的,“红粉佳人”完全可以指称未婚的少女。尽管周汝昌先生所讲的理据大多并没有多少道理,但他对“或说”的困惑毕竟是一个正确的思维方向。面对眼前的困境,周汝昌先生意识到必须另辟蹊径来解读这首诗,所以他在《“惭愧当年石季伦”——最早的题〈红〉诗》一文的“或说”之后又添加附记云“疑实指‘绣鸳鸯梦兆绛芸轩’事”,后来在1973年的“新论”中对此做出了更进一步的说明(周汝昌《红楼梦新证》第九章《脂砚斋批》之《补说三篇》(二)《八十回后之宝钗》)。所谓“绣鸳鸯梦兆绛芸轩”事,是指《红楼梦》第三十六回《绣鸳鸯梦兆绛芸轩 识分定情悟梨香院》里描述的宝钗在怡红院里为宝玉刺绣鸳鸯戏莲兜肚的事情。当时,宝玉在床上午睡,袭人坐在身旁为他绣着鸳鸯戏莲兜肚。正在这当口儿,宝钗来找宝玉“谈讲”,袭人很“懂事儿”地对她讲道:“今儿做的工夫大了,脖子低的怪酸的。……好姑娘,你略坐一坐,我出去走走就来。”于是,宝钗“一蹲身,刚刚的也坐在袭人方才坐的所在,因又见那活计实在可爱,不由的拿起针来,替他代刺”。那么,这“绣鸳鸯”的事儿怎么又有了“梦兆”呢?正像俗话所说的那样,“无巧不成书”——“不想林黛玉因遇见史湘云约他来与袭人道喜,二人来至院中,见静悄悄的,湘云便转身先到厢房里去找袭人。林黛玉却来至窗外,隔着纱窗往里一看,只见宝玉穿着银红纱衫子,随便睡着在床上,宝钗坐在身旁做针线,旁边放着蝇帚子”。随后湘云见此情景,担心惹出闲话,就拉着黛玉走开了。“这里宝钗只刚做了两三个花瓣,忽见宝玉在梦中喊骂说:‘和尚道士的话如何信得?什么是金玉姻缘,我偏说是木石姻缘!’薛宝钗听了这话,不觉怔了”。周汝昌先生认为,明义第十七首题《红》诗的“语气和内容,都应与宝钗有关”。然而这只是他的一种感觉,实际上在《红楼梦》书中却“找不到其他合景的情节”,无可奈何之中才想到诗中吟咏的应是“绣鸳鸯梦兆绛芸轩”这一回里“宝钗坐于宝玉榻上,而宝玉梦中反对‘金玉’姻缘的情事”。—— 这就是周汝昌先生所言“实指‘绣鸳鸯梦兆绛芸轩’事”的具体内容。与前面的“或说”相比,这样的说法虽然看似解释了“梦魂”的着落,可这种“梦兆”其心其志和“梦魂”隔着“帐儿纱”不能相通毕竟是有着巨大差异的,审度上下语气,这“梦魂”显然是来“通灵”的;再说薛宝钗当时的身份,还恰与周氏兄弟所说的“闺中少妇”相违,明义的诗句仍然得不到通畅的解释。就在阐释该诗“实指‘绣鸳鸯梦兆绛芸轩’事”的过程中,周汝昌、周祜昌这弟兄二人又产生了一个全新的想法:这首诗还不是写八十回前的宝钗,而实是八十回后之事。以前涉想不及此,所以只能找到“梦兆绛芸轩”一回。现在看来,“红粉”一词,恰是如我们推断的,暗示名虽结婚而实未成配(“破瓜”一句俗用指“破身”,见于《通俗编》),而且虽然同床,却又梦魂犹隔,即所谓“梦魂多个帐儿纱”句的本意了。这段话中值得引起高度关注的内容,是周氏弟兄二人认为明义读到了《红楼梦》中前八十回以后的内容,而且这些内容还同程高本系统是一致的!——若是单纯就这一点来看的话,它正刺破了周汝昌先生固持的高额续撰后四十回之说。以子之矛,破子之盾,妙哉,怪哉。这是说宝玉虽然在第九十七回就被骗成婚,娶了宝钗为妻,可直到第一百零九回之前两人之间尚未发生性行为,亦即尚未“圆房”。然而,这样能解释“梦魂多个帐儿纱”么?难道是指宝玉虽心向往之却碍于某种不得已的原因而不得不在梦中同宝钗“意淫”一番么?这也未免太搞笑了。还有,“锦衣公子茁兰芽”句中的“茁兰芽”怎么解?难道是无关实质的浮泛闲语么(即以兰之嫩芽比喻家族子弟挺秀)?还是像时下某些猥亵之人那样将其解作宝玉腰间之物?还有“少小不妨同室榻”句中的“少小”,在宝玉和宝钗成婚之后,还用它来并指这两个“大人”能合适么?这都是周汝昌弟兄二人没有说明、而在我看来他们也根本无法说明的问题。所以,尽管三易其说,周汝昌先生的解释仍然扞格难通。周氏弟兄的释读既然依旧含混不明,就仍会有人尝试做出新的说明。作家张爱玲女士也技痒难耐,奋勇加入了该诗解读者的行列——她把明义吟咏的这位“红粉佳人”看作宝玉身边的俏丫鬟晴雯(张爱玲《红楼梦魇》之《五详红楼梦》)。她有什么清楚的依据么?没有。张爱玲女士只是提出晴雯服侍宝玉有时会睡在暖阁的“大红绣幔”后边,而“《芙蓉诔》中有‘红绡帐里,公子多情’;又写晴雯去后,‘蓉帐香残,娇喘共细言皆息’”。她的解释,还有“‘梦魂多个帐儿纱’,是睡梦中也都多嫌隔着层帐子”,不过张爱玲女士随即就意识到“此句与上句‘少小不妨同室榻’矛盾──同榻怎么又隔着帐子”?对此,她自问自答说:“只有晴雯有时候同榻,也有时候同室不同榻。”关于张爱玲女士的解说,其已做的解说是否贴切姑且置而不论(实际上是作家的思维太过敏感,也太过散乱,简直漫无头绪,四处发散,她的自问自答已经清楚表曝了思维的窘迫),惟周汝昌先生当初没能说明的“梦魂”相通问题依然没有着落,晴雯与宝玉之间的情感很“清纯”,根本没有产生过做些什么不尴不尬事儿的念头,那么,他们若是睡梦中魂魄相通会是通什么呢?显而易见,其说仍欠畅达。再说组诗的前一首、亦即第十六首“生小金闺性自娇,可堪磨折几多宵;芙蓉吹断秋风狠,新诔空成何处招”,咏的就是晴雯,若依张说,总共二十首题《红》诗竟会分给晴雯这个丫头两首,那就太过了,未免太不合理。一般来说,不管是富察明义,还是其他什么人,是都不会这样做的。三,明摆着的“本事”环顾学术研究的历史,你会惊奇地看到,在学者的眼前,往往会出现认识的“盲区”。所谓“盲区”,是说事实就清清楚楚地摆在这些专业学术研究人员的眼前,可他却偏偏视而不见。这些学人当然不是“睁眼瞎”,视力完全正常,是他们的心理出现了很大一块阴影,是这块心理的阴影投射到了眼前,造成了一片认识的“盲区”。不管是周汝昌先生也好,还是吴世昌先生也罢,包括张爱玲女士在内,他们都是胡适之先生高鹗续撰后四十回之说的坚定信仰者。这种坚定的理念,先入为主,致使他们在解析明义这首题《红》诗时未能静下心来认真审视《红楼梦》后四十回的内容,然而“锦衣公子”诗的“本事”就明晃晃地摆在那里,清清楚楚,明明白白,一点儿也不暗昧,更不隐秘。此事见于《红楼梦》第一百零九回《候芳魂五儿承错爱 还孽债迎女返真元》。相关叙事的背景,是黛玉已死,而宝玉和宝钗成婚后尚未依礼敦伦,贾宝玉为失去林妹妹而唉声叹气,薛宝钗担心他悲伤成疾,“便将黛玉临死的话与袭人假做闲谈,说是:‘人生在世,有意有情,到了死后,各自干各自的去了,并不是生前那样个人死后还是那样。活人虽有痴心,死的竟不知道。况且林姑娘既说仙去,他看凡人是个不堪的浊物,那里还肯混在世上?只是人自己疑心,所以招出些邪魔外祟来缠扰。’宝钗虽是与袭人说话,原说给宝玉听的。袭人会意,也说是‘没有的事。若说林姑娘的魂灵儿还在园里,我们也算好的,怎么不曾梦见了一次?’宝玉在外闻听得,细细的想道:‘果然也奇。我知道林妹妹死了,那一日不想几遍?怎么从没梦过?想是他到天上去了,瞧我这凡夫俗子不能交通神明,所以梦都没有一个儿。我就在外间睡着,或者我从园里回来,他知道我的心,肯与我梦里一见,我必要问他实在那里去了。我也时常祭奠,若是果然不理我这浊物,竟无一梦,我便不想他了。’主意已定,便说:‘我今夜就在外间睡了,你们也不用管我’。”孰知一心思念黛玉的宝玉竟一觉睡到大天亮,连个黛玉的梦影都没有,不禁感叹道:“正是‘悠悠生死别经年,魂魄不曾来入梦’!”到了晚上,宝玉“因想昨夜黛玉竟不入梦,‘或者他已经成仙,所以不肯来见我这种浊人,也是有的;不然,就是我的性儿太急了,也未可知’。便想了个主意,向宝钗说道:‘我昨夜偶然在外头睡着,似乎比在屋里睡的安稳些,今日起来心里也觉清静。我的意思还要在外间睡两夜,只怕你们又来拦我。’宝钗听了,明知他早晨嘴里念诗是为着黛玉的事了,想来他那个呆性是不能劝的,倒好叫他睡两夜,索性自己死了心也罢了,况兼昨夜听他睡的倒也安静,便道:‘好没来由。你只管睡去,我们拦你做什么!但只不要胡思乱想,招出些邪魔外祟来。’宝玉笑道:‘谁想什么!’袭人道:‘依我劝,二爷还是屋里睡罢。外边一时照应不到,着了风倒不好。’宝玉未及答言,宝钗却向袭人使了个眼色儿。袭人会意,便道:‘也罢,叫个人跟着你罢,夜里好倒茶倒水的。’宝玉便笑道:‘这么说,你就跟了我来。’袭人听了,倒没意思起来,登时飞红了脸,一声也不言语。宝钗素知袭人稳重,便说道:‘他是跟惯了我的,还叫他跟着我罢。叫麝月、五儿照料着也罢了。况且今日他跟着我闹了一天,也乏了,该叫他歇歇了。’宝玉只得笑着出来。”接下来,我们就在书中看到了下面这样的描写:宝钗因命麝月、五儿给宝玉仍在外间铺设了,又嘱咐两个人醒睡些,要茶要水多留点神儿。……这里麝月、五儿两个人也收拾了被褥,伺候宝玉睡着,各自歇下。哪知宝玉要睡越睡不着,见他两个人在那里打铺,忽然想起那年袭人不在家时,晴雯、麝月两个服侍,夜间麝月出去,晴雯要唬他,因为没穿衣服着了凉,后来还是从这个病上死的。想到这里,一心移到晴雯身上去了。忽又想起凤姐说五儿给晴雯脱了个影儿,因又将想晴雯的心肠移在五儿身上。自己假装睡着,偷偷的看那五儿,越瞧越像晴雯,不觉呆性复发。听了听,里间已无声息,知是睡了;却见麝月也睡着了,便故意叫了麝月两声,却不答应。五儿听见宝玉唤人,便问道:“二爷要什么?”宝玉道:“我要漱漱口。”五儿见麝月已睡,只得起来,重新剪了蜡花,倒了一钟茶来,一手托着漱盂。却因赶忙起来的,身上只穿着一件桃红绫子小袄儿,松松的挽着一个䰖儿。宝玉看时,居然晴雯复生。忽又想起晴雯说的:“早知耽了虚名,也就打个正经主意了。”不觉呆呆的呆看,也不接茶。那五儿自从芳官去后,也无心进来了。后来听说凤姐叫他进来服侍宝玉,竟比宝玉盼他进来的心还急。不想进来以后,见宝钗、袭人一般尊贵稳重,看着心里实在敬慕;又见宝玉疯疯傻傻,不似先前风致;又听见王夫人为女孩子们和宝玉玩笑都撵了,所以把这件事搁在心上,倒无一毫的儿女私情了。怎奈这位呆爷今晚把他当作晴雯,只管爱惜起来。那五儿早已羞的两颊红潮,又不敢大声说话,只得轻轻的说道:“二爷漱口啊。”宝玉笑着接了茶在手中,也不知道漱了没有,便笑嘻嘻的问道:“你和晴雯姐姐好不是啊?”五儿听了摸不着头脑,便道:“都是姐妹,也没有什么不好的。”宝玉又悄悄的问道:“晴雯病重了我看他去,不是你也去了么?”五儿微笑着点头儿。宝玉道:“你听见他说什么了没有?”五儿摇着头儿道:“没有。”宝玉已经忘神,便把五儿的手一拉。五儿急的红了脸,心里乱跳,便悄悄说道:“二爷有什么话只管说,别拉拉扯扯的。”宝玉才放了手,说道:“他和我说来着:‘早知担了个虚名,也就打正经主意了!’你怎么没听见么?”五儿听了这话明明是轻薄自己的意思,又不敢怎么样,便说道:“那是他自己没脸,这也是我们女孩儿家说得的吗?”宝玉着急道:“你怎么也是这么个道学先生!我看你长的和他一模一样,我才肯和你说这个话,你怎么倒拿这些话来糟塌他!”此时五儿心中也不知宝玉是怎么个意思,便说道:“夜深了,二爷也睡罢,别紧着坐着,看凉着了。刚才奶奶和袭人姐姐怎么嘱付来?”宝玉道:“我不凉。”说到这里,忽然想起五儿没有穿着大衣裳,就怕他也像晴雯着了凉,便问道:“你为什么不穿上衣服就过来?”五儿道:“爷叫的紧,哪里有尽着穿衣裳的空儿?要知道说这半天话儿时,我也穿上了。”宝玉听了,连忙把自己盖的一件月白绫子棉袄儿揭起来递给五儿,叫他披上。五儿只不肯接,说:“二爷盖着罢,我不凉。我凉我有我的衣裳。”说着,回到自己铺边,拉了一件长袄披上。又听了听,麝月睡的正浓,才慢慢过来说:“二爷今晚不是要养神么?”宝玉笑道:“实告诉你罢,什么是养神!我倒是要遇仙的意思。”五儿听了,越发动了疑心,便问道:“遇什么仙?”宝玉道:“你要知道,这话长着呢。你挨着我来坐下,我告诉你。”五儿红了脸,笑道:“你在那里躺着,我怎么坐呢?”宝玉道:“这个何妨?那一年冷天,就是你晴雯姐姐和麝月姐姐顽,我怕冻着他,还把他揽在被里渥着呢。这有什么的!大凡一个人,总别酸文假醋才好。”五儿听了,句句都是宝玉调戏之意,那知这位呆爷却是实心实意的话。五儿此时走开不好,站着不好,坐下不好,倒没了主意。因微微的笑着道:“你别混说了,看人家听见,这是什么意思?怨不得人家说你专在女孩儿身上用工夫。你自己放着二奶奶和袭人姐姐都是仙人儿似的,只爱和别人混缠。明儿再说这些话,我回了二奶奶,看你什么脸见人!”正说着,只听外面“咕咚”一声,把两个人唬了一跳。里间宝钗咳嗽了一声,宝玉听见,连忙努嘴儿。五儿也就忙忙的熄了灯,悄悄的躺下了。原来宝钗、袭人因昨夜不曾睡,又兼日间劳乏了一天,所以睡去,都不曾听见他们说话,此时院中一响,早已惊醒。听了听,也无动静。宝玉此时躺在床上,心里疑惑:“莫非林妹妹来了,听见我和五儿说话,故意唬我们的?”翻来覆去,胡思乱想,五更以后,才朦胧睡去。……次日……及宝玉醒来,见众人都起来了,自己连忙爬起,揉着眼睛,细想昨夜又不曾梦见,可是仙凡路隔了。慢慢的下了床,又想昨夜五儿说的宝钗、袭人都是天仙一般,这话却也不错,便怔怔的瞅着宝钗。宝钗见他发怔,虽知他为黛玉之事,却也定不得梦不梦,只是瞅的自己倒不好意思,便道:“二爷昨夜可遇见仙了么?”宝玉听了,只道昨晚的话宝钗听见了,笑着勉强说道:“这是那里的话?”那五儿听了这一句,越发心虚起来,又不好说的,只得且看宝钗的光景。只见宝钗又笑着问五儿道:“你听见二爷睡梦里和人说话来着么?”宝玉听了,自己坐不住,搭讪着走开了。五儿把脸飞红,只得含糊道:“前半夜倒说了几句,我也没听真。什么‘担了虚名’,又什么‘没打正经主意’,我也不懂,劝着二爷睡了。后来我也睡了,不知二爷还说来着没有。”宝钗低头一想:“这话明是为黛玉了。但尽着叫他在外头,恐怕心邪了,招出些花妖月姊来。况兼他的旧病原在姊妹上情重,只好设法将他的心意挪移过来,然后能免无事。”想到这里,不免面红耳热起来,也就讪讪的进房梳洗去了。之所以不惮“文钞公”之讥而迻录这么长一大段《红楼梦》的原文,是因为两相比对,可以清楚地看出这里叙述的正是“锦衣公子”诗的“本事”。首先,“锦衣公子茁兰芽”句,它所包含的语义可以分为两重。单纯就诗句本身而言,“茁兰芽”只是对“锦衣公子”性状的描述,即以兰之嫩芽来比喻子弟品性挺秀,“茁”字本义为草初生貌,同月初生貌作“朏”构字法相同,故“茁兰芽”不过强调兰芽之稚嫩而已。“锦衣公子”指的是贾宝玉,这一点无须论证,很容易理解。所以具体地讲,“茁兰芽”在这里是指贾宝玉的翩翩仪态。那么,为什么明义在这首诗里要用“茁兰芽”之语特别描摹一下贾宝玉呢?这样写是不是有些过于浮泛了呢?实际情况并不是这样。因为在上引《红楼梦》内容当中,宝玉因睡不着觉,“想起凤姐说五儿给晴雯脱了个影儿,因又将想晴雯的心肠移在五儿身上。自己假装睡着,偷偷的看那五儿,越瞧越像晴雯,不觉呆性复发”,待见五儿起来送茶,“宝玉看时,居然晴雯复生。忽又想起晴雯说的:‘早知耽了虚名,也就打个正经主意了。’”而在贾宝玉悼念晴雯的《芙蓉女儿诔》里,正有句云“捉谜屏后,莲瓣无声;斗草庭前,兰芽枉顾”(第七十八回《老学士闲征姽婳词 痴公子杜撰芙蓉诔》)。其“兰芽枉顾”语,指的是在第六十二回《憨湘云醉眠芍药裀 呆香菱情解石榴裙》那一回的庆生席上,晴雯与袭人在“摆下饭了”之后,招呼离席在外的宝玉归位吃饭的事儿,而当时宝玉怜惜着的香菱等人正在庭前斗草,宝玉在席面上勉强“应景”一下之后,又去看香菱等人斗草。所以“锦衣公子茁兰芽”这句诗字面上的涵义,讲的应是贾宝玉在想象中的晴雯面前的仪态。不过“茁兰芽”一语更微妙一层的语义,似乎是在吟咏五儿给宝玉递茶漱口的事儿,即一语双关,复以兰叶嫩芽来譬喻茶叶。对这一点,还需略加说明。不知出于什么原因,颇有那么一些人很愿意把“兰芽”二字解作男人的性器。这些人或以为“茁兰芽”是雄风强劲的意思,而在著名研究者中,则有刘心武先生最具有代表性。刘心武先生顺着周汝昌先生此诗是咏前八十回之后的宝钗这一思路,认为“‘兰芽’就是男子生殖器的雅称,‘茁兰芽’就表示性器官已经成熟了,‘锦衣公子’说的当然就是贾宝玉,宝玉他结婚了,他的性能力不存在问题,可是,他们夫妻之间怎么样呢?他们没有正常的夫妻生活,使得‘红粉佳人未破瓜。‘红粉佳人’是指当了新娘子、新媳妇的薛宝钗,‘未破瓜’就是他还是个处女。‘破瓜’在过去有这样的含义。……再往细里捉琢磨,‘梦魂多个帐儿纱’,也可能是形容宝玉虽然跟宝钗睡在一个帐子里,但他梦牵魂绕的还是潇湘馆里的林妹妹。他在梦中经常回到潇湘馆,多出一个里面有林妹妹合目安睡的‘帐儿纱’来”(《刘心武揭秘〈红楼梦〉》(三)下编《探佚〈红楼梦〉第八十一回至一百零八回》,又《刘心武揭秘〈红楼梦〉》(四)上编《薛宝钗之谜》)。刘心武先生讲解《红楼梦》,看似新见迭出,实际上走的是“索隐派”的老路子,他也可以说是当代一“索隐派”大家。然而在我看来,这一派的观点,从来就是想入非非,不值一驳,他对明义“锦衣公子”诗这一解读,更是想入非非太甚,也就愈加不值一驳。在这一点上,他和清乾隆年间那位对暗“窥也字”具有特别情趣的周春是颇有一拼的(周春《阅红楼梦随笔》之《题红楼梦》诗)。刘心武不仅想多了,而且还想得相当邪、想得相当怪了。 “锦衣公子”诗(据上海人民出版社影印本《绿烟琐窗集》)不过这两首诗述及的内容都很笼统,虽然从理论上来说做出上述判断合情合理,无可置疑,但还不够清晰明朗,就像周汝昌先生后来在解读清人宋鸣琼《题红楼梦》四绝句时所讲的那样,按照他的逻辑,“谁都可以从八十回本中看出黛玉早卒这个‘结局’来,未必足证一定即系见过百二十回本”(周汝昌《“买椟还珠可胜慨”——女诗人的题〈红〉篇》,见周氏《红楼梦新证》附录编《本子与读者》之十)。因而,为使大家更加清楚地认识富察明义这组诗所针对的对象,下面具体解析一下明义这组诗中的第十七首,让我们一起来看看明义眼前的《红楼梦》究竟是个什么样子。这首诗原文如下:锦衣公子茁兰芽,红粉佳人未破瓜。少小不妨同室榻,梦魂多个帐儿纱。作为一首题咏前人著作的诗篇,只要正确比对一下原著中相应的部分,理解其义并不困难。可是,或许是由于高鹗续撰后四十回《红》书的先入之见太过强烈了,以致周汝昌、吴世昌等熟读《红楼梦》的学者,还有像张爱玲这样聪颖的作家,竟然做出了种种不可思议的解说。起初在《“惭愧当年石季伦”——最早的题〈红〉诗》一文中,周汝昌先生以为这首诗“或揣为宝、黛幼时同室,只隔‘碧纱橱’事。疑实指‘绣鸳鸯梦兆绛芸轩’事”。“或”字在此,为“有人”、“有某人”或“有某些人”的意思。因而按照通常的用法,这种“或说”引述的是他人的看法,但具体是谁提出了这样的看法,周汝昌先生并没有说明。直到1973年重论此诗时,他才具体说明云:“最初我和朋友一样,认为是写黛玉初入府、居碧纱橱的事。”(周汝昌《红楼梦新证》第九章《脂砚斋批》之《补说三篇》(二)《八十回后之宝钗》)我们这才明白原来这也是他本人的认识(尽管他后来在一定程度上很暧昧地放弃了这一想法)。另外后来吴世昌先生解读此诗,其意与周汝昌提到的这一“或说”完全相同,因而还必须对此说加以辨析。吴世昌先生具体解释说,所谓“碧纱橱”事,是《红楼梦》第三回“黛玉初进荣国府的情形。当时宝玉、黛玉都还小,贾母把黛玉安置在碧纱橱里,宝玉要求‘就在碧纱橱外的床上’,贾母答允了。可见诗中的‘帐儿纱’即是碧纱”。然而这样的解释,并没有很好地阐释明义诗句的涵义,即“梦魂多个帐儿纱”这句话到底该怎么讲?请看周汝昌提到的书中与此相关的全部描写:当下,奶娘来请问黛玉之房舍。贾母说:“今将宝玉挪出来,同我在套间暖阁儿里,把你林姑娘暂安置碧纱橱里。等过了残冬,春天再与他们收拾房屋,另作一番安置罢。”宝玉道:“好祖宗,我就在碧纱橱外的床上很妥当,何必又出来闹的老祖宗不得安静。”贾母想了一想说:“也罢了。”每人一个奶娘并一个丫头照管,余者在外间上夜听唤。一面早有熙凤命人送了一顶藕荷色花账,并几件锦被缎褥之类。……当下,王嬷嬷与鹦哥陪侍黛玉在碧纱橱内。宝玉之乳母李嬷嬷,并大丫鬟名唤袭人者,陪侍在外面大床上。……是晚,宝玉、李嬷嬷已睡了,他(德勇案:指袭人)见里面黛玉和鹦哥犹未安息,他自卸了妆,悄悄进来,笑问:“姑娘怎么还不安息?”黛玉忙让:“姐姐请坐。”袭人在床沿上坐了。鹦哥笑道:“林姑娘正在这里伤心,自己淌眼抹泪的说:‘今儿才来,就惹出你家哥儿的狂病,倘或摔坏那玉,岂不是因我之过!’因此便伤心,我好容易劝好了。”袭人道:“姑娘快休如此,将来只怕比这个更奇怪的笑话儿还有呢!若为他这种行止,你多心伤感,只怕你伤感不了呢。快别多心!”“黛玉道:“姐姐们说的,我记着就是了。究竟不知那玉是怎么个来历?上头还有字迹?”袭人道:“连一家子也不知来历。听得说,落草时从他口里掏出,上头还有现成的穿眼。等我拿来你看便知。”黛玉忙止道:“罢了,此刻夜深,明日再看也不迟。”大家又叙了一回,方才安歇。蒙古王府传钞脂砚斋本在“每人一个奶娘并一个丫头照管”句侧有批语云:“小儿不禁,情事无违,下笔运用有法。”即谓由于宝玉和黛玉都还年龄幼小,故宝玉睡在“碧纱橱外的床上”于男女之防亦无大碍。不知如吴世昌先生者是不是也作此想,于是便将“少小不妨同室榻”句与此联系到了一起。可是,上述这段文字中有什么内容与“梦魂”之事对应么?根本没有。不管怎么看,明义诗中的“梦魂”二字亦绝非什么浮泛虚语,按照这种吴世昌式释读则将完全找不到与之对应的叙事,所以无论如何也是说不通的。不过周汝昌先生对此“或说”的困惑,主要倒不在这里。1973年,周氏专门撰文,重新阐述了他的想法(见周汝昌《红楼梦新证》第九章《脂砚斋批》之《补说三篇》(二)《八十回后之宝钗》)。周汝昌先生自言他是考虑到如下三点情况,才意识到前说并不合理。第一,明义这二十首题《红》诗大体上是按照所咏事项在书中的前后次序排列的(实际情况比这复杂许多),可“前边写黛玉已有多处,若要写碧纱橱,最早该写,为什么已写完了晴雯屈死,忽又‘退回’到那么远去”?吴世昌先生对“这首诗何以排得这样后”,同样感到“不可理解”。无奈之中吴氏只好妄自解释说:“可能这一组诗誊清时次序搞乱了,初钞时不见此诗,钞到第十六首以后才发现,才钞补上去。”第二,周汝昌和他的哥哥周祜昌两人都认为“‘红粉佳人’一词,不是写幼女少女所用”,“这个词语只指‘闺中少妇’”。第三,贾宝玉和林黛玉两人虽然情感亲密,也曾“自幼同室”,但既不曾、更不会“同榻”,因而尽管可以说“梦魂不隔碧橱纱”,“而不应说什么‘多个帐儿纱’”。在这三项理据当中,第一项虽然有一定道理,但并不是强硬的理由,只能提供一般性参照,因为就故事发生的前后次序而言,明义这组诗的排列次序并不十分严整。至于吴世昌先生的解说,纯属想入非非,当然无以服人,只是充分显示出说者的窘迫和无奈。第三项虽然勉强可以凑合,可如上所述,《红楼梦》相关内容中根本没有“梦魂”容身的地界,实际上也没有多少道理。周汝昌先生列举的第二项理据,因与下一步的论述具有直接关系,所以需要先考辨清楚。“红粉佳人”一语并非专用于“闺中少妇”,也可以指未婚少女,这在古人诗文中有很多例证。如欧阳修有《蝶恋花》词咏曰:“永日环堤乘彩舫,烟草萧疏,恰似晴江上。水浸碧天风皱浪,菱花荇蔓随双桨。 红粉佳人翻丽唱,惊起鸳鸯,两两飞相向。且把金樽倾美酿,休思往事成惆怅。”(《欧阳文忠公集》之《近体乐府》卷二)这里的“红粉佳人”就根本看不出是少妇抑或少女,而一般来说,属于少女的可能性更大。又如清代有一首《寄生草》曲词唱道:“茉莉花儿在街上卖,红粉佳人叫进来。这样花正好在奴头上戴,叫丫鬟,问他花儿怎么卖。卖花闻听喜笑颜开,叫姑娘挑着大朵只管戴,莫提价,我不图赚钱只图快。”(清王廷绍辑《霓裳续谱》卷四)这卖花女称买花的“红粉佳人”为“姑娘”,她就自然是少女而不会是少妇。由此可见,这项理据是根本不能成立的,“红粉佳人”完全可以指称未婚的少女。尽管周汝昌先生所讲的理据大多并没有多少道理,但他对“或说”的困惑毕竟是一个正确的思维方向。面对眼前的困境,周汝昌先生意识到必须另辟蹊径来解读这首诗,所以他在《“惭愧当年石季伦”——最早的题〈红〉诗》一文的“或说”之后又添加附记云“疑实指‘绣鸳鸯梦兆绛芸轩’事”,后来在1973年的“新论”中对此做出了更进一步的说明(周汝昌《红楼梦新证》第九章《脂砚斋批》之《补说三篇》(二)《八十回后之宝钗》)。所谓“绣鸳鸯梦兆绛芸轩”事,是指《红楼梦》第三十六回《绣鸳鸯梦兆绛芸轩 识分定情悟梨香院》里描述的宝钗在怡红院里为宝玉刺绣鸳鸯戏莲兜肚的事情。当时,宝玉在床上午睡,袭人坐在身旁为他绣着鸳鸯戏莲兜肚。正在这当口儿,宝钗来找宝玉“谈讲”,袭人很“懂事儿”地对她讲道:“今儿做的工夫大了,脖子低的怪酸的。……好姑娘,你略坐一坐,我出去走走就来。”于是,宝钗“一蹲身,刚刚的也坐在袭人方才坐的所在,因又见那活计实在可爱,不由的拿起针来,替他代刺”。那么,这“绣鸳鸯”的事儿怎么又有了“梦兆”呢?正像俗话所说的那样,“无巧不成书”——“不想林黛玉因遇见史湘云约他来与袭人道喜,二人来至院中,见静悄悄的,湘云便转身先到厢房里去找袭人。林黛玉却来至窗外,隔着纱窗往里一看,只见宝玉穿着银红纱衫子,随便睡着在床上,宝钗坐在身旁做针线,旁边放着蝇帚子”。随后湘云见此情景,担心惹出闲话,就拉着黛玉走开了。“这里宝钗只刚做了两三个花瓣,忽见宝玉在梦中喊骂说:‘和尚道士的话如何信得?什么是金玉姻缘,我偏说是木石姻缘!’薛宝钗听了这话,不觉怔了”。周汝昌先生认为,明义第十七首题《红》诗的“语气和内容,都应与宝钗有关”。然而这只是他的一种感觉,实际上在《红楼梦》书中却“找不到其他合景的情节”,无可奈何之中才想到诗中吟咏的应是“绣鸳鸯梦兆绛芸轩”这一回里“宝钗坐于宝玉榻上,而宝玉梦中反对‘金玉’姻缘的情事”。—— 这就是周汝昌先生所言“实指‘绣鸳鸯梦兆绛芸轩’事”的具体内容。与前面的“或说”相比,这样的说法虽然看似解释了“梦魂”的着落,可这种“梦兆”其心其志和“梦魂”隔着“帐儿纱”不能相通毕竟是有着巨大差异的,审度上下语气,这“梦魂”显然是来“通灵”的;再说薛宝钗当时的身份,还恰与周氏兄弟所说的“闺中少妇”相违,明义的诗句仍然得不到通畅的解释。就在阐释该诗“实指‘绣鸳鸯梦兆绛芸轩’事”的过程中,周汝昌、周祜昌这弟兄二人又产生了一个全新的想法:这首诗还不是写八十回前的宝钗,而实是八十回后之事。以前涉想不及此,所以只能找到“梦兆绛芸轩”一回。现在看来,“红粉”一词,恰是如我们推断的,暗示名虽结婚而实未成配(“破瓜”一句俗用指“破身”,见于《通俗编》),而且虽然同床,却又梦魂犹隔,即所谓“梦魂多个帐儿纱”句的本意了。这段话中值得引起高度关注的内容,是周氏弟兄二人认为明义读到了《红楼梦》中前八十回以后的内容,而且这些内容还同程高本系统是一致的!——若是单纯就这一点来看的话,它正刺破了周汝昌先生固持的高额续撰后四十回之说。以子之矛,破子之盾,妙哉,怪哉。这是说宝玉虽然在第九十七回就被骗成婚,娶了宝钗为妻,可直到第一百零九回之前两人之间尚未发生性行为,亦即尚未“圆房”。然而,这样能解释“梦魂多个帐儿纱”么?难道是指宝玉虽心向往之却碍于某种不得已的原因而不得不在梦中同宝钗“意淫”一番么?这也未免太搞笑了。还有,“锦衣公子茁兰芽”句中的“茁兰芽”怎么解?难道是无关实质的浮泛闲语么(即以兰之嫩芽比喻家族子弟挺秀)?还是像时下某些猥亵之人那样将其解作宝玉腰间之物?还有“少小不妨同室榻”句中的“少小”,在宝玉和宝钗成婚之后,还用它来并指这两个“大人”能合适么?这都是周汝昌弟兄二人没有说明、而在我看来他们也根本无法说明的问题。所以,尽管三易其说,周汝昌先生的解释仍然扞格难通。周氏弟兄的释读既然依旧含混不明,就仍会有人尝试做出新的说明。作家张爱玲女士也技痒难耐,奋勇加入了该诗解读者的行列——她把明义吟咏的这位“红粉佳人”看作宝玉身边的俏丫鬟晴雯(张爱玲《红楼梦魇》之《五详红楼梦》)。她有什么清楚的依据么?没有。张爱玲女士只是提出晴雯服侍宝玉有时会睡在暖阁的“大红绣幔”后边,而“《芙蓉诔》中有‘红绡帐里,公子多情’;又写晴雯去后,‘蓉帐香残,娇喘共细言皆息’”。她的解释,还有“‘梦魂多个帐儿纱’,是睡梦中也都多嫌隔着层帐子”,不过张爱玲女士随即就意识到“此句与上句‘少小不妨同室榻’矛盾──同榻怎么又隔着帐子”?对此,她自问自答说:“只有晴雯有时候同榻,也有时候同室不同榻。”关于张爱玲女士的解说,其已做的解说是否贴切姑且置而不论(实际上是作家的思维太过敏感,也太过散乱,简直漫无头绪,四处发散,她的自问自答已经清楚表曝了思维的窘迫),惟周汝昌先生当初没能说明的“梦魂”相通问题依然没有着落,晴雯与宝玉之间的情感很“清纯”,根本没有产生过做些什么不尴不尬事儿的念头,那么,他们若是睡梦中魂魄相通会是通什么呢?显而易见,其说仍欠畅达。再说组诗的前一首、亦即第十六首“生小金闺性自娇,可堪磨折几多宵;芙蓉吹断秋风狠,新诔空成何处招”,咏的就是晴雯,若依张说,总共二十首题《红》诗竟会分给晴雯这个丫头两首,那就太过了,未免太不合理。一般来说,不管是富察明义,还是其他什么人,是都不会这样做的。三,明摆着的“本事”环顾学术研究的历史,你会惊奇地看到,在学者的眼前,往往会出现认识的“盲区”。所谓“盲区”,是说事实就清清楚楚地摆在这些专业学术研究人员的眼前,可他却偏偏视而不见。这些学人当然不是“睁眼瞎”,视力完全正常,是他们的心理出现了很大一块阴影,是这块心理的阴影投射到了眼前,造成了一片认识的“盲区”。不管是周汝昌先生也好,还是吴世昌先生也罢,包括张爱玲女士在内,他们都是胡适之先生高鹗续撰后四十回之说的坚定信仰者。这种坚定的理念,先入为主,致使他们在解析明义这首题《红》诗时未能静下心来认真审视《红楼梦》后四十回的内容,然而“锦衣公子”诗的“本事”就明晃晃地摆在那里,清清楚楚,明明白白,一点儿也不暗昧,更不隐秘。此事见于《红楼梦》第一百零九回《候芳魂五儿承错爱 还孽债迎女返真元》。相关叙事的背景,是黛玉已死,而宝玉和宝钗成婚后尚未依礼敦伦,贾宝玉为失去林妹妹而唉声叹气,薛宝钗担心他悲伤成疾,“便将黛玉临死的话与袭人假做闲谈,说是:‘人生在世,有意有情,到了死后,各自干各自的去了,并不是生前那样个人死后还是那样。活人虽有痴心,死的竟不知道。况且林姑娘既说仙去,他看凡人是个不堪的浊物,那里还肯混在世上?只是人自己疑心,所以招出些邪魔外祟来缠扰。’宝钗虽是与袭人说话,原说给宝玉听的。袭人会意,也说是‘没有的事。若说林姑娘的魂灵儿还在园里,我们也算好的,怎么不曾梦见了一次?’宝玉在外闻听得,细细的想道:‘果然也奇。我知道林妹妹死了,那一日不想几遍?怎么从没梦过?想是他到天上去了,瞧我这凡夫俗子不能交通神明,所以梦都没有一个儿。我就在外间睡着,或者我从园里回来,他知道我的心,肯与我梦里一见,我必要问他实在那里去了。我也时常祭奠,若是果然不理我这浊物,竟无一梦,我便不想他了。’主意已定,便说:‘我今夜就在外间睡了,你们也不用管我’。”孰知一心思念黛玉的宝玉竟一觉睡到大天亮,连个黛玉的梦影都没有,不禁感叹道:“正是‘悠悠生死别经年,魂魄不曾来入梦’!”到了晚上,宝玉“因想昨夜黛玉竟不入梦,‘或者他已经成仙,所以不肯来见我这种浊人,也是有的;不然,就是我的性儿太急了,也未可知’。便想了个主意,向宝钗说道:‘我昨夜偶然在外头睡着,似乎比在屋里睡的安稳些,今日起来心里也觉清静。我的意思还要在外间睡两夜,只怕你们又来拦我。’宝钗听了,明知他早晨嘴里念诗是为着黛玉的事了,想来他那个呆性是不能劝的,倒好叫他睡两夜,索性自己死了心也罢了,况兼昨夜听他睡的倒也安静,便道:‘好没来由。你只管睡去,我们拦你做什么!但只不要胡思乱想,招出些邪魔外祟来。’宝玉笑道:‘谁想什么!’袭人道:‘依我劝,二爷还是屋里睡罢。外边一时照应不到,着了风倒不好。’宝玉未及答言,宝钗却向袭人使了个眼色儿。袭人会意,便道:‘也罢,叫个人跟着你罢,夜里好倒茶倒水的。’宝玉便笑道:‘这么说,你就跟了我来。’袭人听了,倒没意思起来,登时飞红了脸,一声也不言语。宝钗素知袭人稳重,便说道:‘他是跟惯了我的,还叫他跟着我罢。叫麝月、五儿照料着也罢了。况且今日他跟着我闹了一天,也乏了,该叫他歇歇了。’宝玉只得笑着出来。”接下来,我们就在书中看到了下面这样的描写:宝钗因命麝月、五儿给宝玉仍在外间铺设了,又嘱咐两个人醒睡些,要茶要水多留点神儿。……这里麝月、五儿两个人也收拾了被褥,伺候宝玉睡着,各自歇下。哪知宝玉要睡越睡不着,见他两个人在那里打铺,忽然想起那年袭人不在家时,晴雯、麝月两个服侍,夜间麝月出去,晴雯要唬他,因为没穿衣服着了凉,后来还是从这个病上死的。想到这里,一心移到晴雯身上去了。忽又想起凤姐说五儿给晴雯脱了个影儿,因又将想晴雯的心肠移在五儿身上。自己假装睡着,偷偷的看那五儿,越瞧越像晴雯,不觉呆性复发。听了听,里间已无声息,知是睡了;却见麝月也睡着了,便故意叫了麝月两声,却不答应。五儿听见宝玉唤人,便问道:“二爷要什么?”宝玉道:“我要漱漱口。”五儿见麝月已睡,只得起来,重新剪了蜡花,倒了一钟茶来,一手托着漱盂。却因赶忙起来的,身上只穿着一件桃红绫子小袄儿,松松的挽着一个䰖儿。宝玉看时,居然晴雯复生。忽又想起晴雯说的:“早知耽了虚名,也就打个正经主意了。”不觉呆呆的呆看,也不接茶。那五儿自从芳官去后,也无心进来了。后来听说凤姐叫他进来服侍宝玉,竟比宝玉盼他进来的心还急。不想进来以后,见宝钗、袭人一般尊贵稳重,看着心里实在敬慕;又见宝玉疯疯傻傻,不似先前风致;又听见王夫人为女孩子们和宝玉玩笑都撵了,所以把这件事搁在心上,倒无一毫的儿女私情了。怎奈这位呆爷今晚把他当作晴雯,只管爱惜起来。那五儿早已羞的两颊红潮,又不敢大声说话,只得轻轻的说道:“二爷漱口啊。”宝玉笑着接了茶在手中,也不知道漱了没有,便笑嘻嘻的问道:“你和晴雯姐姐好不是啊?”五儿听了摸不着头脑,便道:“都是姐妹,也没有什么不好的。”宝玉又悄悄的问道:“晴雯病重了我看他去,不是你也去了么?”五儿微笑着点头儿。宝玉道:“你听见他说什么了没有?”五儿摇着头儿道:“没有。”宝玉已经忘神,便把五儿的手一拉。五儿急的红了脸,心里乱跳,便悄悄说道:“二爷有什么话只管说,别拉拉扯扯的。”宝玉才放了手,说道:“他和我说来着:‘早知担了个虚名,也就打正经主意了!’你怎么没听见么?”五儿听了这话明明是轻薄自己的意思,又不敢怎么样,便说道:“那是他自己没脸,这也是我们女孩儿家说得的吗?”宝玉着急道:“你怎么也是这么个道学先生!我看你长的和他一模一样,我才肯和你说这个话,你怎么倒拿这些话来糟塌他!”此时五儿心中也不知宝玉是怎么个意思,便说道:“夜深了,二爷也睡罢,别紧着坐着,看凉着了。刚才奶奶和袭人姐姐怎么嘱付来?”宝玉道:“我不凉。”说到这里,忽然想起五儿没有穿着大衣裳,就怕他也像晴雯着了凉,便问道:“你为什么不穿上衣服就过来?”五儿道:“爷叫的紧,哪里有尽着穿衣裳的空儿?要知道说这半天话儿时,我也穿上了。”宝玉听了,连忙把自己盖的一件月白绫子棉袄儿揭起来递给五儿,叫他披上。五儿只不肯接,说:“二爷盖着罢,我不凉。我凉我有我的衣裳。”说着,回到自己铺边,拉了一件长袄披上。又听了听,麝月睡的正浓,才慢慢过来说:“二爷今晚不是要养神么?”宝玉笑道:“实告诉你罢,什么是养神!我倒是要遇仙的意思。”五儿听了,越发动了疑心,便问道:“遇什么仙?”宝玉道:“你要知道,这话长着呢。你挨着我来坐下,我告诉你。”五儿红了脸,笑道:“你在那里躺着,我怎么坐呢?”宝玉道:“这个何妨?那一年冷天,就是你晴雯姐姐和麝月姐姐顽,我怕冻着他,还把他揽在被里渥着呢。这有什么的!大凡一个人,总别酸文假醋才好。”五儿听了,句句都是宝玉调戏之意,那知这位呆爷却是实心实意的话。五儿此时走开不好,站着不好,坐下不好,倒没了主意。因微微的笑着道:“你别混说了,看人家听见,这是什么意思?怨不得人家说你专在女孩儿身上用工夫。你自己放着二奶奶和袭人姐姐都是仙人儿似的,只爱和别人混缠。明儿再说这些话,我回了二奶奶,看你什么脸见人!”正说着,只听外面“咕咚”一声,把两个人唬了一跳。里间宝钗咳嗽了一声,宝玉听见,连忙努嘴儿。五儿也就忙忙的熄了灯,悄悄的躺下了。原来宝钗、袭人因昨夜不曾睡,又兼日间劳乏了一天,所以睡去,都不曾听见他们说话,此时院中一响,早已惊醒。听了听,也无动静。宝玉此时躺在床上,心里疑惑:“莫非林妹妹来了,听见我和五儿说话,故意唬我们的?”翻来覆去,胡思乱想,五更以后,才朦胧睡去。……次日……及宝玉醒来,见众人都起来了,自己连忙爬起,揉着眼睛,细想昨夜又不曾梦见,可是仙凡路隔了。慢慢的下了床,又想昨夜五儿说的宝钗、袭人都是天仙一般,这话却也不错,便怔怔的瞅着宝钗。宝钗见他发怔,虽知他为黛玉之事,却也定不得梦不梦,只是瞅的自己倒不好意思,便道:“二爷昨夜可遇见仙了么?”宝玉听了,只道昨晚的话宝钗听见了,笑着勉强说道:“这是那里的话?”那五儿听了这一句,越发心虚起来,又不好说的,只得且看宝钗的光景。只见宝钗又笑着问五儿道:“你听见二爷睡梦里和人说话来着么?”宝玉听了,自己坐不住,搭讪着走开了。五儿把脸飞红,只得含糊道:“前半夜倒说了几句,我也没听真。什么‘担了虚名’,又什么‘没打正经主意’,我也不懂,劝着二爷睡了。后来我也睡了,不知二爷还说来着没有。”宝钗低头一想:“这话明是为黛玉了。但尽着叫他在外头,恐怕心邪了,招出些花妖月姊来。况兼他的旧病原在姊妹上情重,只好设法将他的心意挪移过来,然后能免无事。”想到这里,不免面红耳热起来,也就讪讪的进房梳洗去了。之所以不惮“文钞公”之讥而迻录这么长一大段《红楼梦》的原文,是因为两相比对,可以清楚地看出这里叙述的正是“锦衣公子”诗的“本事”。首先,“锦衣公子茁兰芽”句,它所包含的语义可以分为两重。单纯就诗句本身而言,“茁兰芽”只是对“锦衣公子”性状的描述,即以兰之嫩芽来比喻子弟品性挺秀,“茁”字本义为草初生貌,同月初生貌作“朏”构字法相同,故“茁兰芽”不过强调兰芽之稚嫩而已。“锦衣公子”指的是贾宝玉,这一点无须论证,很容易理解。所以具体地讲,“茁兰芽”在这里是指贾宝玉的翩翩仪态。那么,为什么明义在这首诗里要用“茁兰芽”之语特别描摹一下贾宝玉呢?这样写是不是有些过于浮泛了呢?实际情况并不是这样。因为在上引《红楼梦》内容当中,宝玉因睡不着觉,“想起凤姐说五儿给晴雯脱了个影儿,因又将想晴雯的心肠移在五儿身上。自己假装睡着,偷偷的看那五儿,越瞧越像晴雯,不觉呆性复发”,待见五儿起来送茶,“宝玉看时,居然晴雯复生。忽又想起晴雯说的:‘早知耽了虚名,也就打个正经主意了。’”而在贾宝玉悼念晴雯的《芙蓉女儿诔》里,正有句云“捉谜屏后,莲瓣无声;斗草庭前,兰芽枉顾”(第七十八回《老学士闲征姽婳词 痴公子杜撰芙蓉诔》)。其“兰芽枉顾”语,指的是在第六十二回《憨湘云醉眠芍药裀 呆香菱情解石榴裙》那一回的庆生席上,晴雯与袭人在“摆下饭了”之后,招呼离席在外的宝玉归位吃饭的事儿,而当时宝玉怜惜着的香菱等人正在庭前斗草,宝玉在席面上勉强“应景”一下之后,又去看香菱等人斗草。所以“锦衣公子茁兰芽”这句诗字面上的涵义,讲的应是贾宝玉在想象中的晴雯面前的仪态。不过“茁兰芽”一语更微妙一层的语义,似乎是在吟咏五儿给宝玉递茶漱口的事儿,即一语双关,复以兰叶嫩芽来譬喻茶叶。对这一点,还需略加说明。不知出于什么原因,颇有那么一些人很愿意把“兰芽”二字解作男人的性器。这些人或以为“茁兰芽”是雄风强劲的意思,而在著名研究者中,则有刘心武先生最具有代表性。刘心武先生顺着周汝昌先生此诗是咏前八十回之后的宝钗这一思路,认为“‘兰芽’就是男子生殖器的雅称,‘茁兰芽’就表示性器官已经成熟了,‘锦衣公子’说的当然就是贾宝玉,宝玉他结婚了,他的性能力不存在问题,可是,他们夫妻之间怎么样呢?他们没有正常的夫妻生活,使得‘红粉佳人未破瓜。‘红粉佳人’是指当了新娘子、新媳妇的薛宝钗,‘未破瓜’就是他还是个处女。‘破瓜’在过去有这样的含义。……再往细里捉琢磨,‘梦魂多个帐儿纱’,也可能是形容宝玉虽然跟宝钗睡在一个帐子里,但他梦牵魂绕的还是潇湘馆里的林妹妹。他在梦中经常回到潇湘馆,多出一个里面有林妹妹合目安睡的‘帐儿纱’来”(《刘心武揭秘〈红楼梦〉》(三)下编《探佚〈红楼梦〉第八十一回至一百零八回》,又《刘心武揭秘〈红楼梦〉》(四)上编《薛宝钗之谜》)。刘心武先生讲解《红楼梦》,看似新见迭出,实际上走的是“索隐派”的老路子,他也可以说是当代一“索隐派”大家。然而在我看来,这一派的观点,从来就是想入非非,不值一驳,他对明义“锦衣公子”诗这一解读,更是想入非非太甚,也就愈加不值一驳。在这一点上,他和清乾隆年间那位对暗“窥也字”具有特别情趣的周春是颇有一拼的(周春《阅红楼梦随笔》之《题红楼梦》诗)。刘心武不仅想多了,而且还想得相当邪、想得相当怪了。 明末汲古阁刻本元好问《遗山先生诗集》古人以“兰芽”喻茶叶,如元好问诗《徳华小女五岁,能诵予诗数首,以此诗为赠》:“牙牙娇语总堪夸,学念新诗似小茶。好个通家女兄弟,海棠红点紫兰芽。”末句下元氏自注云:“唐人以茶为小女美称。”(元好问《遗山先生诗集》卷一八)元诗谓德华小女犹如“海棠红点紫兰芽”,正是以“兰芽”代茶,称誉此女之美好。又明人王世贞有一阕《解语花》词,乃“题美人捧茶”,词曰:中泠〔泉名,在江中〕乍汲,谷雨〔茶名,以谷雨前佳〕初收,宝鼎松声细〔汤响似松声〕。柳腰娇倚。熏笼畔、斗把碧旗碾试〔新茶一旗一枪〕。兰芽玉蕊〔皆茶名〕。勾引出、清风一缕。颦翠蛾,科捧金瓯,暗送春山意。 微袅露鬟云髻。瑞龙涎犹自,沾恋纤指。流莺新脆。低低道、卯酒可醒还起。双鬟小婢。越显得、那人清丽。临饮时、须索先尝,添取樱桃味〔指美人口也〕。(明陈仁锡《国朝诗余》卷五)这里更明确点出,“兰芽”或被用作某一品种茶叶的专名。还有清人陈维崧也有这样一阕《菩萨蛮》:划波曾到西泠去。掠入绿痕难唾处。疏簟杂眠鸥。真成自在游。 如今佳兴歇。闷过春三月。刚见摘兰芽。山村又焙茶。(钟锦点校《迦陵词合校》卷一二《菩萨蛮·春日忆西湖,次陆荩思、徐竹亭倡和原韵》)摘了“兰芽”就“焙茶”,这说的当然是树上的茶叶。由上引《红楼梦》可知,五儿给宝玉递茶漱口,是引发宝玉向她倾吐对晴雯、对黛玉一片真情的关键环节,所以明义才会用“茁兰芽”三字来再现当时的情景。“红粉佳人未破瓜”这句诗也可以拆解出两重涵义。其第一重涵义,是上承“锦衣公子茁兰芽”句同晴雯的相关性,点明晴雯“枉担虚名”的事儿;第二重涵义则是指五儿年龄尚幼。“破瓜”的本义是缘“瓜”字字形可拆分为两个“八”字,二八一十六,故所谓“二八”之女即谓年幼的女孩儿。另一方面,因同男人有过性行为而致使处女膜破裂,也可以称之为“破瓜”。晴雯“枉担虚名”即属“未破瓜”,用的是这一词语后面这一重引申义,而明义诗下句“少小不妨同室榻”,乃由上述二义而来,是讲宝玉躺在卧榻之上而让年纪“少小”刚刚达到“破瓜”之龄而尚未“破瓜”的五儿挨着他坐下的情况(案《红楼梦》中打磨未精之处颇多,书中对五儿的描写,虽然给人以年幼小丫头的印象,但在第六十回《茉莉粉替去蔷薇硝 玫瑰露引来茯苓霜》里明确写道五儿的年龄是“今年才十六岁”。当时宝玉一十三岁,五儿比宝玉还大三岁;到这一回时宝玉十九岁,五儿已是二十二岁的大姑娘了。可明义写诗不是历史学者做考据,他的诗是大致按照五儿初出场时“今年才十六岁”的情况来写的)。其实这句诗也有一语双关之妙,因为宝玉在同五儿的谈话间提到了他曾把晴雯“揽在被里渥着”的往事。这次宝玉同五儿虽然讲了很多动感情的话,以致五儿误以为是在轻薄调戏她,可宝玉只是把她当作晴雯的“影儿”来看,丝毫没有用情于她,更谈不上轻薄和调戏。“五儿承错爱”的根本原因是缘于宝玉“候芳魂”,而造成这一情况的直接原因则是因为她和晴雯长得很像,宛如“给晴雯脱了个影儿”;而大家都知道,晴雯本是黛玉的一个投影(《红楼梦》中最具有典型意义的表述,是宝玉以为晴雯离世之后是去做了司掌芙蓉之花的花神,事见第七十八回《老学士闲征姽婳词 痴公子杜撰芙蓉诔》;而黛玉在怡红院中给宝玉庆生时所得诗签是咏芙蓉的“莫怨东风当自嗟”,事见第六十三回《寿怡红群芳开夜宴 死金丹独艳理亲丧》)。正因为如此,宝钗才会在听到五儿复述宝玉在夜里讲起晴雯“担了虚名”和“没打正经主意”的话后,“低头一想”,以为“这话明是为黛玉了”。故“红粉佳人未破瓜”句更深一层的意向,显然是冲着黛玉去的。总而言之一句话,“锦衣公子茁兰芽,红粉佳人未破瓜”这两句诗,点的就是“候芳魂五儿承错爱”这一回目——五儿所蒙“错爱”之“错”,明“错”在晴雯那里,暗“错”在黛玉身上。最后一句“梦魂多个帐儿纱”,针对的叙事,是宝玉同五儿正说话间,“只听外面‘咕咚’一声,把两个人唬了一跳”,宝玉心里疑惑:“莫非林妹妹来了,听见我和五儿说话,故意唬我们的?”“帐儿纱”在这里只是用以象征卧室,并不是实指其物,即宝玉此番离开宝钗,单独睡在外间,只是希冀能够一见黛玉的梦魂,外面这莫名其妙的“咕咚”一声,显得林妹妹的魂魄似乎来了,可是却未能进入卧室与之相会,因此他才会有“仙凡路隔”之感,从此方与宝钗“恩爱缠绵”,以致“二五之精妙合而凝”(第一百零九回《候芳魂五儿承错爱 还孽债迎女返真元》)。 明末汲古阁刻本元好问《遗山先生诗集》古人以“兰芽”喻茶叶,如元好问诗《徳华小女五岁,能诵予诗数首,以此诗为赠》:“牙牙娇语总堪夸,学念新诗似小茶。好个通家女兄弟,海棠红点紫兰芽。”末句下元氏自注云:“唐人以茶为小女美称。”(元好问《遗山先生诗集》卷一八)元诗谓德华小女犹如“海棠红点紫兰芽”,正是以“兰芽”代茶,称誉此女之美好。又明人王世贞有一阕《解语花》词,乃“题美人捧茶”,词曰:中泠〔泉名,在江中〕乍汲,谷雨〔茶名,以谷雨前佳〕初收,宝鼎松声细〔汤响似松声〕。柳腰娇倚。熏笼畔、斗把碧旗碾试〔新茶一旗一枪〕。兰芽玉蕊〔皆茶名〕。勾引出、清风一缕。颦翠蛾,科捧金瓯,暗送春山意。 微袅露鬟云髻。瑞龙涎犹自,沾恋纤指。流莺新脆。低低道、卯酒可醒还起。双鬟小婢。越显得、那人清丽。临饮时、须索先尝,添取樱桃味〔指美人口也〕。(明陈仁锡《国朝诗余》卷五)这里更明确点出,“兰芽”或被用作某一品种茶叶的专名。还有清人陈维崧也有这样一阕《菩萨蛮》:划波曾到西泠去。掠入绿痕难唾处。疏簟杂眠鸥。真成自在游。 如今佳兴歇。闷过春三月。刚见摘兰芽。山村又焙茶。(钟锦点校《迦陵词合校》卷一二《菩萨蛮·春日忆西湖,次陆荩思、徐竹亭倡和原韵》)摘了“兰芽”就“焙茶”,这说的当然是树上的茶叶。由上引《红楼梦》可知,五儿给宝玉递茶漱口,是引发宝玉向她倾吐对晴雯、对黛玉一片真情的关键环节,所以明义才会用“茁兰芽”三字来再现当时的情景。“红粉佳人未破瓜”这句诗也可以拆解出两重涵义。其第一重涵义,是上承“锦衣公子茁兰芽”句同晴雯的相关性,点明晴雯“枉担虚名”的事儿;第二重涵义则是指五儿年龄尚幼。“破瓜”的本义是缘“瓜”字字形可拆分为两个“八”字,二八一十六,故所谓“二八”之女即谓年幼的女孩儿。另一方面,因同男人有过性行为而致使处女膜破裂,也可以称之为“破瓜”。晴雯“枉担虚名”即属“未破瓜”,用的是这一词语后面这一重引申义,而明义诗下句“少小不妨同室榻”,乃由上述二义而来,是讲宝玉躺在卧榻之上而让年纪“少小”刚刚达到“破瓜”之龄而尚未“破瓜”的五儿挨着他坐下的情况(案《红楼梦》中打磨未精之处颇多,书中对五儿的描写,虽然给人以年幼小丫头的印象,但在第六十回《茉莉粉替去蔷薇硝 玫瑰露引来茯苓霜》里明确写道五儿的年龄是“今年才十六岁”。当时宝玉一十三岁,五儿比宝玉还大三岁;到这一回时宝玉十九岁,五儿已是二十二岁的大姑娘了。可明义写诗不是历史学者做考据,他的诗是大致按照五儿初出场时“今年才十六岁”的情况来写的)。其实这句诗也有一语双关之妙,因为宝玉在同五儿的谈话间提到了他曾把晴雯“揽在被里渥着”的往事。这次宝玉同五儿虽然讲了很多动感情的话,以致五儿误以为是在轻薄调戏她,可宝玉只是把她当作晴雯的“影儿”来看,丝毫没有用情于她,更谈不上轻薄和调戏。“五儿承错爱”的根本原因是缘于宝玉“候芳魂”,而造成这一情况的直接原因则是因为她和晴雯长得很像,宛如“给晴雯脱了个影儿”;而大家都知道,晴雯本是黛玉的一个投影(《红楼梦》中最具有典型意义的表述,是宝玉以为晴雯离世之后是去做了司掌芙蓉之花的花神,事见第七十八回《老学士闲征姽婳词 痴公子杜撰芙蓉诔》;而黛玉在怡红院中给宝玉庆生时所得诗签是咏芙蓉的“莫怨东风当自嗟”,事见第六十三回《寿怡红群芳开夜宴 死金丹独艳理亲丧》)。正因为如此,宝钗才会在听到五儿复述宝玉在夜里讲起晴雯“担了虚名”和“没打正经主意”的话后,“低头一想”,以为“这话明是为黛玉了”。故“红粉佳人未破瓜”句更深一层的意向,显然是冲着黛玉去的。总而言之一句话,“锦衣公子茁兰芽,红粉佳人未破瓜”这两句诗,点的就是“候芳魂五儿承错爱”这一回目——五儿所蒙“错爱”之“错”,明“错”在晴雯那里,暗“错”在黛玉身上。最后一句“梦魂多个帐儿纱”,针对的叙事,是宝玉同五儿正说话间,“只听外面‘咕咚’一声,把两个人唬了一跳”,宝玉心里疑惑:“莫非林妹妹来了,听见我和五儿说话,故意唬我们的?”“帐儿纱”在这里只是用以象征卧室,并不是实指其物,即宝玉此番离开宝钗,单独睡在外间,只是希冀能够一见黛玉的梦魂,外面这莫名其妙的“咕咚”一声,显得林妹妹的魂魄似乎来了,可是却未能进入卧室与之相会,因此他才会有“仙凡路隔”之感,从此方与宝钗“恩爱缠绵”,以致“二五之精妙合而凝”(第一百零九回《候芳魂五儿承错爱 还孽债迎女返真元》)。

|